IX Concurso de Cuentos y Leyendas:

Organiza: A.C. "Infante Don Juan Manuel"

Con el fin de recuperar y divulgar el patrimonio legendario y fantástico de la Villa de Belmonte y su comarca, y de promocionar el estudio y la investigación sobre las tradiciones e historias populares de nuestra zona, la Asociación Cultural "Infante Don Juan Manuel" convoca el IX Concurso de Cuentos y Leyendas con arreglo a las siguientes

B A S E S

- Los trabajos serán cuentos y leyendas relacionados con Belmonte y su comarca. Pueden ser cuentos originales, historias reales convertidas en cuentos o relatos recogidos de la tradición popular. Necesariamente deberán ser inéditos. Serán escritos por una cara, a doble espacio, con una extensión mínima de 3 folios y máxima de 15 -en los trabajos en prosa- y en los trabajos en verso, una extensión mínima de 14 versos y máxima de 100. Se presentarán mecanografiados o escritos mediante ordenador, y, si es posible, en soporte informático.

- Se establecen tres categorías:

- Infantil -para participantes de entre 6 y 12 años

- Juvenil -para participantes de entre 13 y 18 años

- Adultos -para participantes mayores de 18 años

- El plazo de entrega de los trabajos terminará el 30 de junio de 2007. Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección:

Asociación Cultural "Infante Don Juan Manuel"

IX Concurso de Cuentos y Leyendas

Categoría: ----------

Pza. Muñoz Grandes, 3

16640 - Belmonte (Cuenca)

Estarán incluidos dentro del plazo de entrega los trabajos enviados por correo certificados el 30 de junio.

- Se establecen los siguientes premios:

- Categoría infantil

1º premio: Diploma, libros y material didáctico.

2º premio: Diploma y libros.

- Categoría juvenil

1º premio: 50 euros y diploma.

2º premio: 20 euros y diploma.

- Categoría adultos

1º premio: 150 euros y diploma.

2º premio: 80 euros y diploma.

- Presentación del trabajo: Deberá presentarse el original en sobre grande y abierto, SIN FIRMAR, y sólo identificable mediante un título y seudónimo. El sobre grande contendrá:

- Un original de la obra, firmado con seudónimo

- Un sobre pequeño y cerrado, que indique en el exterior el título de la obra y el seudónimo, y que contenga en el interior los datos personales del autor: nombre, dirección y teléfono si tuviere.

- El jurado estará compuesto por D. Florencio Martínez Ruiz, periodista y crítico literario, D. Félix Dativo, profesor del I.E.S. San Juan del Castillo de Belmonte, el Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Belmonte, y, por parte de la Asociación, D. Luis Andújar, socio de honor, Dª Inés Valverde, presidenta, D. Ricardo Cuevas, vicepresidente, y Dª Isabel Granados, secretaria, que no tendrá voto.

- El fallo del jurado será inapelable, y se dará a conocer a los premiados, que recogerán sus premios en un acto organizado por esta Asociación. La fecha se anunciará con suficiente antelación. La no asistencia injustificada se entenderá como renuncia al premio.

- El premio puede quedar desierto, si los miembros del Jurado lo estiman oportuno.

- Los trabajos premiados quedarán en poder de la Asociación "Infante don Juan Manuel", que los publicará dentro de su revista "El Atrio".

- Cada participante podrá presentar los trabajos que quiera, siempre que cada uno vaya en sobre distinto, con diferentes títulos y seudónimos. Pero en ningún caso podrá ganar los dos premios.

- La participación en el IX CONCURSO DE CUENTOS Y LEYENDAS DE LA ASOCIACIÓN "INFANTE DON JUAN MANUEL" implica la aceptación de estas bases.

Belmonte, a 3 de Marzo de 2007.

GIMÉNEZ AGUILAR, CRONISTA DE BELMONTE

Repasando periódicos y revistas en las hemerotecas, se puede espigar el paso del tiempo de nuestra localidad, que afortunadamente no ha sido olvidada por las grandes plumas del periodismo español de los últimos cien años. Y digo esto porque Belmonte, que tiene una historia larga y densa, aún no ha conseguido descubrir y divulgar buena parte de ese patrimonio fundamental que es el pasado de la villa y de sus moradores. Y por eso quizás el periodismo, disciplina previa a la historia con mayúsculas, tiene mucho que aportar al conocimiento y en muchos casos al redescubrimiento del pasado más inmediato de Belmonte.

Han sido y son muchas las inteligencias periodísticas que han plasmado en el papel de los diarios los avatares y emociones de nuestra localidad, pero también es verdad que muchos de ellos han pasado inadvertidos para la gran generalidad de belmonteños. Recordar algunas de las firmas más destacadas del panorama periodístico español que han vivido momentos significativos de Belmonte no deja de ser un breve pero gratificante ejercicio histórico. Desde las magníficas crónicas de Rodolfo Llopis que estaba en Cuenca como corresponsal del diario el “Sol”, pasando por los artículos del polígrafo Giménez de Aguilar, los escritos de José Sánchez Rojas en los años veinte del siglo pasado, o los magistrales artículos del periodista de “ABC”, Florencio Martínez Ruiz en los ochentas y noventas del siglo veinte, nos permiten constatar que el hueco que la historiografía no ha podido tapar en la actualidad ha sido

apuntalado de forma total por esa otra ciencia que aún sin rango de ella se ha erigido en la salvaguarda de las historia de Belmonte en el siglo XX.

Han sido y son muchas las inteligencias periodísticas que han plasmado en el papel de los diarios los avatares y emociones de nuestra localidad, pero también es verdad que muchos de ellos han pasado inadvertidos para la gran generalidad de belmonteños. Recordar algunas de las firmas más destacadas del panorama periodístico español que han vivido momentos significativos de Belmonte no deja de ser un breve pero gratificante ejercicio histórico. Desde las magníficas crónicas de Rodolfo Llopis que estaba en Cuenca como corresponsal del diario el “Sol”, pasando por los artículos del polígrafo Giménez de Aguilar, los escritos de José Sánchez Rojas en los años veinte del siglo pasado, o los magistrales artículos del periodista de “ABC”, Florencio Martínez Ruiz en los ochentas y noventas del siglo veinte, nos permiten constatar que el hueco que la historiografía no ha podido tapar en la actualidad ha sido

apuntalado de forma total por esa otra ciencia que aún sin rango de ella se ha erigido en la salvaguarda de las historia de Belmonte en el siglo XX.

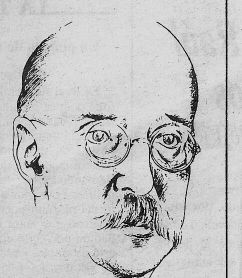

De la larga lista de plumas que se acercaron y se acercan a la realidad de nuestra noble villa, en esta breve reseña, nos vamos a fijar en la figura, que quizás no es todo lo popular para los belmonteños de lo que debería, por su buen hacer en cuanto a la divulgación periodística de Belmonte, en el conquense Juan Giménez de Aguilar, cuyo verdadero nombre era Juan Jiménez Cano; sus biógrafos lo califican en muchas ocupaciones, pero quizás todas ellas se sintetizan en dos: profesor y cronista de la ciudad de Cuenca.

El ya citado maestro del periodismo Florencio Martínez Ruiz rescató la figura de su colega en los primeros años noventa en las páginas ya irrepetibles del “Cultural” del diario “El Día” en donde glosó al pulicista y lo trajo a la actualidad del periodismo local y provincial en donde se desenvolvió la figura de Giménez de Aguilar.

El periodista escribió, fundamentalmente, en la prensa de Cuenca, todo tipo de temas, pero con especial hincapié en los temas políticos y educativos. Al publicista le tocó vivir una época un tanto tumultuosa que unido a su ideario de izquierda republicana le trajo algún que otro problema a lo largo de su vida. Yque, en definitiva, motivó que fuese un verdadero desconocido para varias generaciones de conquenses que todavía hoy dudan a la hora de situar la figura del ilustre humanista conquense.

Juan Giménez de Aguilar nació en 1876 en la capital conquense, en el seno de una familia a la que podríamos catalogar de la alta burguesía de la, por entonces, conservadora Cuenca. Su hogar disponía de una muy bien pertrechada biblioteca familiar, que el joven, Juan Jiménez Cano (su verdadero nombre) aprovechó para convertirse en una verdadera enciclopedia andante, ya que no perdía ninguna oportunidad de aumentar todo tipo de conocimiento; desde la Historia, a la Geología pasando por la Botánica y llegando al periodismo. Con los años dejó la levítica Cuenca y se trasladó a la capital de España a  estudiar en la Universidad Central de Madrid, donde además de formarse entró en contactocon la intelectualidad madrileña, que le recibió con respeto

y cariño. En el año del desastre ultramarino se doctoró en Ciencias Naturales, lo que le permitió un ascenso profesional rápido y merecido (1902, sustituto del catedrático de Historia Natural; 1904, concejal conservador en el Ayuntamiento de Cuenca; 1906, toma de posesión de Cátedra de Historia Natural de Instituto de Cuenca…).

estudiar en la Universidad Central de Madrid, donde además de formarse entró en contactocon la intelectualidad madrileña, que le recibió con respeto

y cariño. En el año del desastre ultramarino se doctoró en Ciencias Naturales, lo que le permitió un ascenso profesional rápido y merecido (1902, sustituto del catedrático de Historia Natural; 1904, concejal conservador en el Ayuntamiento de Cuenca; 1906, toma de posesión de Cátedra de Historia Natural de Instituto de Cuenca…).

En el año 1908 se casa con Josefa Escofet y al año siguiente ingresa como profesor en el Instituto de Durante toda su existencia Giménez de Aguilar escribió de forma más o menos regular en infinidad de medios escritos de la época tanto de la provincia de Cuenca como de la capital de España. Sus artículos llegaron a la nada despreciable cifra de medio millar y aparecieron en revistas y periódicos como: “Vida Moderna”, “La Voz de Cuenca”, “El Liberal”, “El Día de Cuenca”… todos ellos de la provincia conquense y otros en medios nacionales e internacionales como el diario “ABC”, “El Sol”, “Vida Nueva” y un largo etcétera.

Juan Giménez de Aguilar tuvo una personalidad y un modo de enfrentarse a la vida muy peculiar, que sumado a su deserción de la clase social en la que por cuna le había tocado y a la desgracia de permanecer en el bando perdedor de la Guerra Civil Española, le provocaría un sinfín de desgracias y malas experiencias que le llevarían a prisión y finalmente a la muerte y al olvido durante más de cincuenta años. El periodista y humanista empezó su carrera política siendo conservador y la terminó como republicano de izquierdas, fue católico y evolucionó hacia un anticlericalismo visceral, que además fue acompañado por su “militancia” masónica hasta el año 1940 en que después de ser encarcelado por las nuevas autoridades nacionales, tuvo que redactar un documento en el que reconocía su arrepentimiento y renuncia a la masonería.

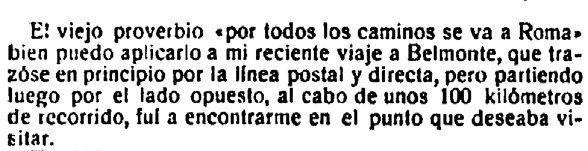

No cabe duda que la vida y vicisitudes de nuestro protagonista no tienen desperdicio, pero quizás lo que más nos “llegue” a los belmonteños de su existencia sea su pasión por relatar todos su viajes por la provincia de Cuenca y todas su excursiones con su alumnos a los diversos y maravillosos rincones provinciales, de los que Belmonte no podía ser ajeno. Las comarcas y poblaciones, elegidas por el maestro para realizar esa labor docente que tanto amaba, se fijaron en varias ocasiones en Belmonte y nuestra vecina Villaescusa de Haro que tan rico patrimonio arquitectónico y humano atesoran. En concreto, y a través del periódico “La Voz de Cuenca” (Agosto de 1930) podemos deleitarnos, y dentro de la serie “Folletón de la Voz de Cuenca” de una crónica, que aunque titulada “Camino de Villaescusa la venturosa” refleja la admiración y pasión que el autor sentía por la vecina Belmonte; en concreto escribe lo siguiente:

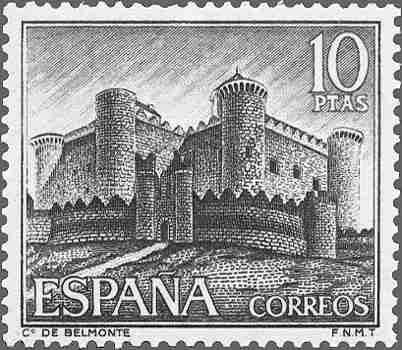

Este artículo sirve de introducción a una serie en la que Belmonte será protagonista de manera total; como fue el titulado: “Belmonte” publicado en el mes de septiembre de 1930 y en el que el polígrafo hace un repaso general por la historia y personajes de Belmonte, desde el origen de los Pachecos o los Girón de Velasco, pasando por el gran Fray Luis de León o la Beltraneja y llegando a Pruneda que de alguna manera fue la figura que recordó a los españoles que la fortaleza-castillo de Belmonte era y es una de las más bellas de toda España. Gímenez de Aguilar no sólo nos da una magistral lección de historia sino que reclama más atención para un castillo que el mismo autor sitúa en igualdad con los de Calahorra, Oropesa o Guadalmur.

Un mes después y en la misma publicación y sección continuaba escribiendo sobre nuestro pueblo, de alguna manera retomando y enlazando con el artículo anterior al comenzar explicando el origen del linaje de los Pacheco, que claramente tenían un ascendente portugués. En el relato queda patente el conocimiento pormenorizado de las familias que dieron fama y poder a Belmonte y de sus vínculos con los reyes de la entonces Castilla y de su comarca la Mancha de Monte Aragón. El detalle del artículo nos permite refrescar en nuestra memoria el poderío que llegó a tener el título se señor de Belmonte que en tiempos de don Juan Pacheco y en palabras de Salazar Castro era “uno de los mayores estados y de mejor calidad de España” ya que entre los títulos que don Juan Pacheco atesoraba con sus respectivas riquezas y demarcaciones incluían: el Condado de Xiquena, el de San Esteban de Gormaz, las villas de Alarcón, Castillo de Garcimuñoz, la Almarcha y Montalbanejo.

Prosigue Giménez de Aguilar maravillándonos con el poder acumulado por las nobles familias belmonteñas que lógicamente y como símbolo de ese poder mandaban construir sus tumbas para encontrarse con el Altísimo en el más allá. Reflexiona el autor sobre el significado y cronologiza las tumbas de los padres y abuelos maternos del marqués don Juan Pacheco.

Dentro de los cientos de escritos que Juan Giménez de Aguilar mandaba a la prensa local y nacional hubo “una partida” que tuvo una temática frayluisiana como el que apareció en “El Día de Cuenca” (no confundir con el que se llama igual en nuestros días) en el número 29 del año 1912, titulado “Patria y familia de Fray Luis de León” o como la serie publicada en el año 1928, en la “La Lucha” titulado “España en tiempos de Fray Luis de León”. Además de sus colaboraciones frayluisianas en prensa, también fue destacado conferenciante sobre la figura y obra de uno de los máximos poetas españoles, Fray Luis de León. Se recuerda mucho, quizás por las consecuencias político-sociales en que derivó, la conferencia pronunciada en el Teatro Cervantes de Cuenca a finales del mes de febrero del año 1928.

Retomando su colaboración con “La Voz de Cuenca” y siempre en su temática belmonteña no hay que olvidar tres magníficas crónicas sobre la Colegiata de nuestra localidad. Fueron publicadas en muy corto espacio de tiempo, el primer artículo apareció el 3 de Agosto de 1931, el segundo el día 10 del mismo mes y el tercero el 17 de Agosto. Las tres colaboraciones destilan amor y admiración por la Iglesia mayor de Belmonte, que como le ocurría al Castillo no estaban valoradas como él y muchos otros contemporáneos de aquella época pedían. En la primera de estas crónicas, Giménez de Aguilar se lamenta de la no inclusión del magnifico edificio en el catálogo de monumentos nacionales, destacando que el olvido estaba injustificado ante la calidad de la Colegiata belmonteña. Los mimbres artísticos de la Colegiata son repasados por el periodista que no por ello minusvalora elementos menores de la estatuaria del conjunto como pueden ser los “continos” o pajecillos que a su modo de ver y pese a ciertos aspectos toscos son una verdadera delicia. La Colegiata que fue  construida por orden del marqués de Villena es escudriñada por la retina del cronista conquense que alaba las pinturas de Bernardo de Oviedo y los tableros pintados que representan diferentes escenas del cristianismo, además de las tablas policromadas y retablos conservados en diferentes estados.

construida por orden del marqués de Villena es escudriñada por la retina del cronista conquense que alaba las pinturas de Bernardo de Oviedo y los tableros pintados que representan diferentes escenas del cristianismo, además de las tablas policromadas y retablos conservados en diferentes estados.

La segunda crónica titulada “La Colegiata de Belmonte” aborda la situación e historia de la nave, la torre, las portadas, rejas y verjas que hacen a la colegiata única en su género, desde que los Pachecos convirtieran una pequeña iglesia de pueblo en un lugar “insigne y populoso” tras los comienzos de las obras por los maestros canteros Marquina y Bonifacio Martín.

La lista detallada es aportada por el autor con pelos y señales y destaca desde la Puerta de San Bartolomé, pasando por las rejas de las capillas de Santiago, de la Mayorazga, y de Santa Catalina, aunque lógicamente la reja más importante de la Colegiata es la de la Capilla de la Asunción con su “plateresco cancel”. En este artículo el autor explica la falta de referencias, o la escasa presencia de las mismas de estas maravillas de la rejería en obras bibliográficas importantes sobre la historia del arte en España.

La tercera crónica titulada también “La Colegiata de Belmonte” es continuación de las anteriores y también se especializa en aspectos específicos de la Colegiata como es el Coro. Comienza el ilustre profesor lamentándose de que el conquense Pelayo Quintero no incluyese en su competente estudio sobre las “Sillas de coro españolas” publicado en 1908 en el “Boletín de la Sociedad Española de Excursiones” la sillería de Belmonte. Al margen de este olvido, que subsana de forma fenomenal nuestro periodista conquense, queda patente en la crónica que la sillería y el coro de nuestra localidad mereció y merece un estudió pormenorizado por parte de los sabios en la materia.

Sin duda, es una breve pincelada de lo que “Don Juanito” (como era conocido popularmente en Cuenca) aportó a la cultura conquense y, concretamente a la belmonteña, por lo que en otras colaboraciones intentaremos ahondar más en su figura y su obra.

Óscar Martínez

FRAY LUIS DE LEÓN

Este artículo no pretende ser un estudio prolijo sobre la vida, estudios, obra..., de tan insigne escritor y poeta, sino, más bien, un intento de arrojar luz sobre la polémica surgida hace unos años en relación a la localidad de origen de Fray Luis de León entre Las Pedroñeras y Belmonte, a raíz de una partida de bautismo encontrada en la villa de la capital del ajo en fechas próximas al nacimiento del monje agustino y, que se refiere a un tal Luis de León. En estas líneas trataremos de demostrar que ese infante cristianado en Las Pedroñeras no se corresponde con el citado fraile. Comprobaremos que el proceso inquisitorial sufrido por Fray Luis de León nos da las referencias que necesitamos para descartar tal posibilidad, además de servirnos para conocer la realidad social de la época, que tanto limitó y coaccionó la libertad intelectual, moral y de conciencia a los contemporáneos y generaciones futuras, teniendo como consecuencia el lastre científico y cultural que España sufriría hasta prácticamente la actualidad. También repasaremos su vida y esbozaremos el funcionamiento de la Universidad, algo que creo fundamental para entender esta última parte del artículo.

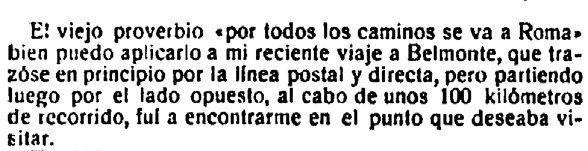

En marzo de 1572 Fray Luis de León fue detenido por la Inquisición y encarcelado en los calabozos que tenía en Valladolid. Allí, le toman declaración y le leen los cargos por los cuales se le acusa en un principio: «predilección por la Biblia hebraica en lugar de la Vulgata y la traducción al castellano del libro del Cantar de los Cantares». Pero con los días sale a la luz el proceso inquisitorial padecido por su padre en relación a su limpieza de sangre, circunstancia que le obliga a hablar de sus ascendientes más inmediatos. De esta forma, declara: «haber nacido en la villa de belmonte...». Luis de León nació en Belmonte en el año de 1527, fecha en la cual era rey de España Carlos I de España y V de Alemania, localidad en la que vivió hasta los cinco o  seis años de edad. De familia rica e influyente, sus padres fueron Lope de León e Inés Varela Alarcón1, ambos de Belmonte. Los biógrafos de Fray Luis de León dicen que hasta aquí es fácil conocer sus ascendientes directos, pero determinar su linaje es mucho más complicado, por las falsificaciones realizadas antes y después del proceso inquisitorial sufrido por su padre y , después, por él. «Estos autores siempre han sido ajenos a la polémica entre Las Pedroñeras y Belmonte, a vueltas con la citada partida de bautismo, entre otras cosas porque no la han conocido, por lo tanto ni se han planteado esa posibilidad, cosa que hubieran descartado rápidamente ¿Por qué?; en primer lugar, la fecha de nacimiento del Luis de León de Las Pedroñeras es de 1523 y el monje nace en 1527 y, en segundo lugar, el nombre de los padres no coincide. La partida de bautismo hallada en Las Pedroñeras, como hemos dicho, tiene fecha de 6 de septiembre de 1523, siendo los padres Pedro de León y Elvira Sánchez Rentero...». (En la imagen superior, la partida de bautismo que existe en la parroquia de Las Pedroñeras). En 1536 encontramos a la familia de Fray Luis de León en Valladolid debido al oficio de su progenitor como abogado de la corte. Seis años después (1.542) es nombrado oidor en la Cancillería de Granada, trasladándose toda la familia a esa localidad, salvo el joven Luis, quien es enviado por su padre a Salamanca a estudiar cánones, siguiendo la tradición jurista de la familia, pero pronto abandonaría esos estudios para ingresar en la orden de San Agustín (1543), en cuyo convento estudió Artes y Filosofía hasta 1546. Terminada su formación en el convento pasa, de nuevo, a la universidad a cursar Teología (1547-51), que prolongó en años sucesivos, al tiempo que ejercía como docente en diferentes conventos de la orden por otras ciudades, volviendo a Salamanca en 1558 para ganar tres años después la oposición a la cátedra universitaria de Santo Tomás2 y cuatro años después la de Durando (1561- 69). Sus estudios y la incansable dedicación a su formación teológica, filológica (especialmente el hebreo) y la filosofia (autores clásicos), le permitieron adquirir una honda y sólida formación humanista, que no era ajena a su particular atención a los modelos literarios en lengua vulgar. En la adquisición de la cátedra de Durando comienzan los problemas Durando comienzan los problemas para Fray Luis de León. Ese mismo año, su hermano de orden Juan de Guevara se presenta a la oposición para la cátedra de Vísperas de Teología, frente a un dominico llamado Juan Gallo, obteniéndola el agustino gracias, sobre todo, al apoyo del belmonteño. Esta derrota no fue muy bien digerida por los dominicos y, menos, por el afectado, quien a la enemistad entre ambas órdenes, añade un deseo irreprimible de desquite y venganza con Fray Luis.

seis años de edad. De familia rica e influyente, sus padres fueron Lope de León e Inés Varela Alarcón1, ambos de Belmonte. Los biógrafos de Fray Luis de León dicen que hasta aquí es fácil conocer sus ascendientes directos, pero determinar su linaje es mucho más complicado, por las falsificaciones realizadas antes y después del proceso inquisitorial sufrido por su padre y , después, por él. «Estos autores siempre han sido ajenos a la polémica entre Las Pedroñeras y Belmonte, a vueltas con la citada partida de bautismo, entre otras cosas porque no la han conocido, por lo tanto ni se han planteado esa posibilidad, cosa que hubieran descartado rápidamente ¿Por qué?; en primer lugar, la fecha de nacimiento del Luis de León de Las Pedroñeras es de 1523 y el monje nace en 1527 y, en segundo lugar, el nombre de los padres no coincide. La partida de bautismo hallada en Las Pedroñeras, como hemos dicho, tiene fecha de 6 de septiembre de 1523, siendo los padres Pedro de León y Elvira Sánchez Rentero...». (En la imagen superior, la partida de bautismo que existe en la parroquia de Las Pedroñeras). En 1536 encontramos a la familia de Fray Luis de León en Valladolid debido al oficio de su progenitor como abogado de la corte. Seis años después (1.542) es nombrado oidor en la Cancillería de Granada, trasladándose toda la familia a esa localidad, salvo el joven Luis, quien es enviado por su padre a Salamanca a estudiar cánones, siguiendo la tradición jurista de la familia, pero pronto abandonaría esos estudios para ingresar en la orden de San Agustín (1543), en cuyo convento estudió Artes y Filosofía hasta 1546. Terminada su formación en el convento pasa, de nuevo, a la universidad a cursar Teología (1547-51), que prolongó en años sucesivos, al tiempo que ejercía como docente en diferentes conventos de la orden por otras ciudades, volviendo a Salamanca en 1558 para ganar tres años después la oposición a la cátedra universitaria de Santo Tomás2 y cuatro años después la de Durando (1561- 69). Sus estudios y la incansable dedicación a su formación teológica, filológica (especialmente el hebreo) y la filosofia (autores clásicos), le permitieron adquirir una honda y sólida formación humanista, que no era ajena a su particular atención a los modelos literarios en lengua vulgar. En la adquisición de la cátedra de Durando comienzan los problemas Durando comienzan los problemas para Fray Luis de León. Ese mismo año, su hermano de orden Juan de Guevara se presenta a la oposición para la cátedra de Vísperas de Teología, frente a un dominico llamado Juan Gallo, obteniéndola el agustino gracias, sobre todo, al apoyo del belmonteño. Esta derrota no fue muy bien digerida por los dominicos y, menos, por el afectado, quien a la enemistad entre ambas órdenes, añade un deseo irreprimible de desquite y venganza con Fray Luis.

Las oposiciones a cátedra con demasiada frecuencia perturbaban la paz y la tranquilidad de la vida cotidiana universitaria, como consecuencia de una institución democrática en la que los estudiantes con sus votos elegían entre los opositores quién de ellos debía de ocupar una vacante. Esta circunstancia produjo una dura competencia entre órdenes religiosas, especialmente entre dominicos y agustinos, que se disputaban copar las cátedras más importantes y en mayor número. Esto condujo a dividir la universidad en dos grupos o bloques enfrentados: por un lado, los dominicos, apoyados por los tributarios y mercedarios y por otro, los agustinos, secundados por los benedictinos, bernardos, carmelitas y mínimos.

Fray Luis de León compaginaba su labor de docente con su faceta de hebraísta, traductor y poeta. De esta forma, su espíritu humanista y "liberal", además de su aprecio a la lengua vulgar como vehículo de expresión literaria y religiosa, le condujeron a mostrar en sus clases y en público su predilección por la Biblia hebraica en lugar de la Vulgata3, y a traducir el Cantar de los Cantares a lengua vulgar (castellano), cosa prohibida por la Iglesia. En estas fechas, y como consecuencia de la reforma protestante, tuvo lugar el Concilio de Trento(1545-63) para reafirmar los dogmas de la Iglesia frente a las críticas del protestantismo. Entre las cosas en que se hizo un mayor hincapié fue en la aceptación de la Vulgata como traducción única y válida. Lutero proclamó que la Biblia tenía que ser traducida a la lengua vulgar para que pudiera leerla cualquiera e interpretarla libremente. Por lo tanto, el agustino actuaría en contra de dos aspectos básicos del Concilio de Trento: preferencia por la Biblia hebrea y traducir El Cantar de los Cantares. Si como dejó constancia, sus clases sobre la autoridad de la Vulgata las seguían más de trescientos alumnos y gozaba de una gran reputación entre ellos y los profesores, encontramos un sólido argumento para que sus enemigos y detractores dominicos vieran la posibilidad de tomar revancha. La Inquisición, dirigida y controlada por los dominicos, era la encargada de velar y vigilar por la incorrupción de la sociedad y las universidades con libros, doctrinas, etc., heréticas o erróneas, lo que condujo en 1559 al cierre de nuestras fronteras4 y centros de enseñanza a todo lo que llegara del exterior, además de una rígida censura y control a todo lo que se publicaba, no siendo menor a los conocimientos y doctrinas impartidas por los profesores en la escuelas y universidades. De esta forma, encontramos el origen de la denuncia y acusación ante la Inquisición de Fray Luis de León y otros dos hebraístas el 19 de marzo de 1572, siendo llevados a Valladolid para ser recluidos en las cárceles secretas del Santo Oficio, escribiendo él mismo meses después: «el origen y causa total de esta denunçiaçión que se hizo contra mi, no fue el celo de la fe ny de la verdad, sino pasion y odio y deseo de destruirme con calumnias y mentiras». El proceso inquisitorial contra Fray Luis de León se complica cuando a sus acusaciones se añaden las de limpieza de sangre (la universidad de Salamanca en 1561 establece el estatuto de limpieza de sangre para quienes pretendieran graduarse como licenciados y maestros de Teología), que consistía en investigar si era cristiano viejo5 o tenía ascendientes judíos. Esta causa salió a la luz, porque su padre unos años antes y ya ejerciendo en la Cancillería de Granada, aprovechando su cargo adquirió fraudulentamente un título de hidalguía en 1544, al mentir sobre su genealogía sirviéndose de testigos falsos. Pero un proceso en el cual le tocó dictar sentencia, la parte perdedora, seguramente conocedora del engaño, aireó su acción por lo que hubo de poner pleito en defensa de su honor, resultando condenatoria la sentencia en 1561. Sus hijos Miguel y Cristóbal continuaron con el pleito hasta 1591, dejando arruinada la familia. Entre las pesquisas y declaraciones del proceso se descubrieron los ascendientes semitas de la familia6 (la bisabuela del agustino, Leonor Rodríguez Villanueva, era judía). Esto complicaba el proceso del fraile, obligándole a decir ante el Santo Oficio quiénes eran sus ascendientes, al menos en la dos últimas generaciones, por lo que encontramos lo siguiente en una de sus declaraciones: «porque mi padre fue un hombre muy catholico y muy principal, como conoció todo el regno; y su padre, que se llamó Gómez de León, lo fu no menos que él en su Lugar. Y este tuvo un hermano de padre y madre que se llamó el licenciado Pedro de León...». «Este último nombre, Pedro de León, coincide con el progenitor del Luis de León de la partida de bautismo de Las Pedroñeras. Podríamos pensar muy aventurado, el deducir de esa coincidencia el parentesco entre el personaje de la partida de bautismo y el padre del agustino sin más; pero en trece años antes (el libro de cristianar comienza con la fecha de 1510) y cincuenta después, no he logrado encontrar ninguna familia con ese apellido -de León-. En cambio, sí aparecen apellidos como el de la mujer, Sánchez Rentero. Por esta razón,

pienso que Pedro de León pudo casarse con una vecina de Las Pedroñeras o ejercer un cargo de funcionario durante un tiempo en el concejo, para luego seguir su profesión (seguro de oidor o abogado como su hemano) en otra localidad, por lo que no aparecería su nombre o ese apellido en ninguna partida de bautismo más. Por lo tanto, es posible que ambos Luis de León fueran primos hermanos. La polémica en torno al posible origen del insigne fraile, puede ser que arranque en Las Pedroñeras allá por el año 1900, fecha en la cual se cambia el nombre de algunas de las calles del municipio, pasando una de ellas a denominarse Fray Luis de León, aduciendo los ediles la siguiente razón:«nació en este término municipal y sitio denominado de San Blas». No puedo decir en qué se basan ellos para hacer esa afirmación y su referencia específica a San Blas7, salvo que como ocurrió décadas después, alguien encontrara esa partida de bautismo y, por la proximidad a Belmonte y la nula importancia de esa localidad, se pensara que el agustino dijera proceder de la villa natal del Marqués de Villena, al ser municipio con una mayor presencia física y social. En Las Pedroñeras la gente mayor siempre ha dicho que Fray Luis de León era de San Blas, seguramente basándose en lo que acabamos de decir sobre el cambio de calles».

En diciembre de 1576 se retiraron todos los cargos contra Fray Luis de León y pudo abandonar los calabozos del Santo Oficio. Si bien su salud quedó un tanto mermada, salió reforzado en su vitalidad moral y su faceta docente; así, nada más volver a Salamanca lo encontramos en la cátedra de Teología dirigiéndose a sus alumnos con la frase:«decíamos ayer», que nos indica el triunfo interior del fraile frente a sus enemigos. Durante su encarcelamiento, además, escribió algunos de sus mejores poemas, como la siguiente décima:

Aquí la envidia y la mentira

me tuvieron encerrado

Dichoso el humilde estado

del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado;

y con pobre mesa y casa

en el campo deleitoso

con sólo Dios se compasa,

y a solas su vida pasa

ni envidiado ni envidioso.

En 1578 al vacar la plaza de Teología Moral -cátedra en propiedad-, se presentó a su provisión y salió elegido, pero un año después accedió a la de Biblia que, de nuevo, le condujo a un durísimo enfrentamiento con un dominico, Domingo de Guzmán. El pleito entre ambos llegó a la Cancillería de Valladolid en 1580 y a la Inquisición unos meses después por desacato. Sin haber espiado todavía el pleito de los dominicos a propósito de este asunto, se encuentra ante una nueva denuncia ante la Inquisición, como consecuencia de las disputas teológicas motivadas a raíz de un acto menor de Teología en la Universidad en enero de 1582, por sus adversarios y sus enemigos. En esta ocasión, a pesar del incausamiento y denuncias, el maestro agustino no sufrió ningún proceso, pero sí estuvo encarcelado por un tiempo.

A partir de aquí, los agustinos le conferirán cargos cada vez más importantes y se ocupará de la reforma de la orden, hasta ser nombrado Vicario General de Castilla y poco después Provincial, cargo que apenas llegó a disfrutar pues le sorprendió la muerte unos días después, el 23 de agosto de 1591 en Madrigal de la Altas Torres, Ávila.

La convicción moral de Fray Luis de León en sus ideas y escritos «deseo alcanzar el bien de los demás y la verdad pura», le permitieron mantener ese tesón e inquebrantabilidad a lo largo de su vida y obra, de ahí, los numerosos problemas que tuvo en una época especialmente sensible e intolerante con todo aquello que contradecía los principios del Concilio de Trento, por el temor a la subversión y contagio diabólico de los herejes del norte. Nos encontramos en unas fechas en que uno de los principales caballos de batalla del rey español -Felipe ll- y la Iglesia es mantener la unidad religiosa, a cualquier precio, de ahí la febril persecución y ajusticiamiento de todo posible conato herético, como ocurrió en los procesos inquisitoriales de 1560 a unos brotes luteranos que terminaron en la hoguera "purificadora". Pero hemos comprobado cómo ese celo religioso servía para disfrazar una maniobra de desprestigio y de eliminación como docente de Fray Luis de León; porque quedó sobradamente demostrada su innegable aceptación y seguimiento a las normas trentinas.

El monje agustino no quiso darles a sus enemigos el gusto y satisfacción de su retiro, porque entonces sí le hubieran vencido moral, personal e intelectualmente, lo que nos demuestra su fortaleza y lo seguro que estaba en sus convicciones, forma de pensar y de trabajar, pues nunca las cambió. De esta forma, nos da una lección de tesón y firmeza en la defensa de sus justos valores, de libertad de conciencia y nobles convicciones, frente a la intolerancia, la envidia y maledicencia de algunos. Ya decían los antiguos griegos que la envidia, la mentira y la ira comían con el mismo diente y veían con el mismo ojo.

Abdón García

1: Juan Varela, padre de Inés, perteneció a los cien guardias de corps del rey.

2: La ocupación de una cátedra que no sea en propiedad, es decir de por vida, se prolonga por espacio de cuatro años.

3: Traducción de la Biblia por San Jerónimo directamente del hebreo al latín corriente a principios del siglo V.

4: El Concilio de Trento crea en esa fecha el Índice de Libros Prohibidos, que consistía en censurar todos aquellos autores, obras, etc., que incurrieran en posible herejía o fueran perniciosos para la fe. Se trata por todos los medios de evitar el contagio del protestantismo o que aparecieran voces subversivas.

5: En estas fechas cualquiera podía ser marginado socialmente y caer en desgracia si se descubría que entre sus antepasados había judíos, es decir, que eras cristiano nuevo. Ser cristiano viejo era considerado como un grado social, algo de lo que enorgullecerse y tener a gala, lo que nos da una idea del desprecio hacia los cristianos nuevos.

6: Fray Luis de León antes de ser procesado estuvo en Belmonte en 1570 y tuvo la oportunidad, en caso de que nadie le hubiera informado antes, de ver los sambenitos de antepasados suyos, que traídos desde Cuenca. se colgaron en la iglesia. Los sambenitos eran una espacie de escapulario en forma de poncho utilizado por la Inquisición para humillar a los condenados por delitos religiosos. Cuando el reo o condenado no estaba presente por cualquier circunstancia, se le hacía una reproducción o, en este caso, en su localidad natal se exponen al público con efecto retroactivo o si el proceso ha sido en otra localidad.

7: San BIas -Martín Ovieco- por entonces era, prácticamente, un despoblado, una pequeña pedanía dependiente de Las Pedroñeras, por lo que una familia de ese tipo no viviría aquí.

ENTREVISTA A ...

MAITE SIERRA POVEDA / DIRECTORA DEL TALLER DE EMPLEO "LOS MOLINOS"

“Me agrada haber podido contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, a mejorar la imagen de Belmonte”

Mostoleña de nacimiento y belmonteña de corazón, Maite ha pasado su vida a caballo entre la gran ciudad y el pueblo. Se licenció en Derecho y trabajó durante un tiempo en un bufete de abogados hasta que, hace algo más de un año, le llegó la oportunidad de dirigir a dieciséis mujeres en un taller de empleo para reconstruir los molinos de Belmonte. Hoy, con la faena terminada y con la satisfacción de haber vencido a los molinos, conversamos sobre este proyecto que ha venido a enriquecer el patrimonio Belmonteño.

Pregunta: De las leyes a los molinos… ¿cómo se come eso?

Respuesta: Bueno, aunque no he llegado a ejercer la abogacía, los trabajos que he ocupado anteriormente nada tenían que ver con dirigir un Taller de Empleo: me sentaba delante del ordenador, tenía mis tareas asignadas y a cumplirlas... la dirección la ocupaban otros. Aquí, la iniciativa y responsabilidad es tuya, tienes que medir las palabras y las actuaciones, y marcar el ritmo.

Por eso lo de comerlo ha ido poco a poco. En este sentido, he de decir que he contado con un apoyo grandísimo del Ayuntamiento. En cualquier duda o problema que he tenido, he contado con su apoyo, opinión y respaldo.

P: ¿Qué sensaciones tuviste antes de comenzar?

P: La primera sensación fue de pánico al pensar “dios mío en la que me he metido con la tranquila que estaba yo en Tarancón”. Nada más empezar a ver todo lo que había que organizar sentí una especie de miedo a no poder cumplir los objetivos, a no poder dirigir el Taller, a decepcionar a quienes confiaron en mí al seleccionarme, a perder ese anonimato del que gozaba en cuanto a mi trabajo se refiere por no haber trabajado antes aquí.

P: Un año entero construyendo molinos, da para mucho. ¿Con qué te quedas?

R: Con la experiencia adquirida y con el agrado de haber podido contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, a mejorar la imagen de nuestro pueblo. Con la satisfacción de ver cómo la gente te dice lo bien que han quedado los Molinos y cómo cambia la vista del pueblo cuando vienes desde la carretera.

P: La antigua Hidalga Hermandadde Los Molinos estaría orgullosa… ¿en qué os basasteis para el diseño y la ubicación?

P: La antigua Hidalga Hermandadde Los Molinos estaría orgullosa… ¿en qué os basasteis para el diseño y la ubicación?

R: Han sido varias las referencias en las que nos hemos basado para su ubicación que en ningún momento ha sido casual, sino respetando la ubicación originaria lo más fielmente posible. Por eso, en primer lugar y principalmente, nos hemos basado en los restos de los anteriores molinos de viento. Quedaban partes de la anterior construcción (uno de ellos era visible por estar prácticamente íntegro) y de los otros quedaban los hitos, piedras, restos del suelo, etc. Todo esto apoyado en las pruebas documentales que constataban la existencia de molinos de viento mucho tiempo atrás, por ejemplo, un dibujo de Antón Van den Wingaerde (dibujante flamenco que acompañaba a Felipe II) que ofrecía una vista de Belmonte mostrando hasta siete molinos de viento que coronarían los cerros contiguos al casco amurallado.

En este sentido, debo decir que la supervisión arqueológica ha existido desde el inicio del proyecto, una vez comenzada la obra y hasta el final de la misma.

P: Ya sabemos que El Puntal –que llevará maquinaria y se podrá visitar- será la estrella de todos los molinos, pero ¿qué esperáis de vuestra obra?

R: En relación con la reconstrucción del puntal he de decir que se ha autorizado en Pleno a la Alcaldesa para que firme el convenio y ya se han iniciado los trámites necesarios para sacarlo a subasta y que se empiece su reconstrucción.

Creo que lo que esperábamos ya lo hemos logrado; me explico, en primer lugar, construirlos. Eran muchas las voces que dudaban que dieciséis mujeres pudieran levantar un solo molino y ahí esta el resultado: no sólo uno sino cuatro. Además desde que hemos iniciado su construcción son muchas las personas que se han acercado a verlos de cerca, son muchas las personas que han acudido a pie o en coche a hacerse fotos o a preguntarnos sobre los mismos... Queda pendiente acondicionar sus accesos, para que así pueda seguir la gente paseando por sus alrededores. Además, en el proyecto se contempló destinar los mismos a posibles exposiciones temporales de fotografía u otras disciplinas artísticas.

P: El modelo elegido para llevar a cabo el proyecto ha sido un taller de empleo que tiene, además de la construcción de los molinos en sí, una finalidad formativa ¿cómo crees que ha funcionado?

R: Efectivamente, los Talleres de Empleo se conciben como centros de trabajo y formación en los que los trabajadores participantes reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional (trabajo en obra real), con el fin de que a su término estén capacitados para el desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo; en este Taller las especialidades han sido albañilería y carpintería. Además se complementa con otros módulos: prevención en riesgos laborales, alfabetización informática, igualdad de oportunidades, sensibilización medioambiental y orientación laboral. La finalidad formativa creo que se ha cumplido satisfactoriamente y animo a las participantes a que contemplen la posibilidad de crear su propia empresa.

P: Este es un trabajo un tanto especial por lo que supone para el patrimonio de Belmonte ¿ha sido eso un aliciente a la hora de trabajar?

R: Por supuesto, no es como otro tipo de obra o construcción que pasa más desapercibida, o muchos otros puestos de trabajo que permanecen en el anonimato. En esta ocasión todos hemos ido viendo su progresión día a día y el simple hecho de venir por la carretera y ver algún molino ya construido me hacía sentirme orgullosa del trabajo realizado por los componentes del Taller de Empleo. Además, la gente te preguntaba por la calle por cómo iba la obra o cuándo íbamos a poner la “capota” al Molino y suponía un aliciente más...

P: Conociendo tu estrecha relación con Belmonte, ¿debió suponer un reto importante para ti?

R: Cuando se inició el proyecto yo llevaba viviendo dos años aproximadamente y gozaba de ese anonimato del que hablaba antes. Esto ha supuesto que me conozca más gente y que se pueda juzgar mi trabajo; esa misma situación, a su vez, ha provocado que pusiese el listón más alto aún. Todo esto, unido además a la desconfianza existente en cuanto a que pudiésemos poner un solo molino en pie, nos sirvió de “combustible” a todos los miembros del Taller de Empleo a la hora de comenzar a funcionar.

P: ¿Satisfecha con el resultado?

R: Muy satisfecha. El resultado en cuanto al proyecto está a la vista de todos. Muy satisfecha con el funcionamiento del Taller de Empleo, de cómo han trabajado y respondido las alumnas que han participado, del trato y el apoyo prestado desde el Ayuntamiento,....

P: ¿Qué has aprendido de la experiencia? ¿te enfrascarías en otra de éstas?

R: Como diríamos por aquí.... ¡muchísmo!: un año dirigiendo a dieciocho personas da mucho de sí, como experiencia laboral es única y aprendes bastante. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de albañilería ni de carpintería y se cogen muchas tablas para futuras situaciones similares. De hecho, en más de una ocasión he dicho aquello de “si me volviese a pasar no actuaría de la misma manera”

P: Y siguiendo con Belmonte: tú has seguido el camino inverso al que hacen muchos jóvenes que abandonan el pueblo por la gran ciudad, ¿cómo ves esta situación? y ¿cómo te encuentras aquí?

R: Para mí desde luego que el cambio ha resultado muy positivo, la vida en la ciudad es muy acelerada y estaba cansada de atascos, de horas de desplazamiento... Comparando mí situación anterior con la actual he ganado en calidad de vida, algo muy importante para mí: te puedes parar a hablar con la gente, pasear tranquilamente, las personas no van corriendo de un sitio a otro, no se respira el estrés en el ambiente, el ritmo de vida es diferente. Es cierto que otras personas pueden ver inconvenientes como no disponer de ciertos servicios, o el tema laboral, pero creo que se pueden solucionar porque disponemos de poblaciones cercanas a las que podemos desplazarnos muchísimo más rápido que, por ejemplo, dentro del propio Madrid. En última instancia se tratar de sopesar lo que uno quiere, pero la gente de ciudad puede tener una idea errónea de cómo se vive en los pueblos, porque aquí no se viva nada mal.

P: Siempre hablamos de que el turismo puede ser una vía de escape para Belmonte, pero ¿cómo ves al pueblo en ese aspecto?

R: Por supuesto que es una vía de escape y, desde mi punto de vista, si no la única, la principal vía de desarrollo. Belmonte cuenta con muchísimo más patrimonio que otros lugares que viven exclusivamente del turismo, pero ese potencial hay que desarrollarlo y pienso que, en ese sentido, aún nos queda mucho por trabajar y cambiar la mentalidad: empezando por respetar las normas urbanísticas a la hora de construir o reformar nuestras viviendas, por respetar y conservar el patrimonio existente...

P: ¿Y en cuanto al desarrollo cultural?

R: Se hacen pequeñas cosas como las Jornadas que preparastéis con el CEP, los conciertos de la Banda de Música, el Belén Viviente... Aunque creo que aún dista bastante de lo que se podría hacer: por ejemplo, continuar con las Jornadas de Fray Luis de León en las que se implicasen todas las asociaciones, algún concierto de órgano, obras de teatro... Ahora tenemos los molinos, que podemos destinar a la finalidad con la que se construyeron: organizar alguna exposición u otra actividad. Aunque también debo decir que soy consciente de que en muchas ocasiones no es tan sencillo organizar actos de este tipo, ya que requieren mucho esfuerzo y recursos que en la mayoría de las ocasiones son escasos.

Ricardo Cuevas

LOS SEÑORES DE BELMONTE

APELLIDO DEL MAYORAZGO: PACHECO

RICOS-HOMBRES DE CASTILLA

MARQUESES DE VILLENA

DUQUES DE ESCALONA

CONDES DE XIQUENAY DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

GRANDES DE ESPAÑA

JEFES DE LA CASA DE ACUÑA

EL ESCUDO PARTIDO

1º- De plata dos calderas endentadas en faja de oro y de gules, la una sobre la otra, con tres serpientes de oro salientes de cada lado de las asas, una hacia dentro y dos hacia a fuera, que es Pacheco.

2º - De sable de banda de oro, cargada en jefe de 9 cuñas de azur y en punta de otras 9 de lo mismo, puestas todas 3,3,3, que es Acuña; y en medio del abanda de plata la cruz florenzana de gules , que es Pereira; la bordura de plata cargada de cinco escusones de azur, cada uno con cinco bezantes de plata con el punto de azur, que es Portugal.

HISTORIA

A esta línea le correspondió la primogenitura de toda la casa Acuña en España y Portugal, utilizó el apellido Pacheco por exigencias del mayorazgo de Belmonte. Su fundador fue don Juan Pacheco, III señor de Belmonte, nieto del primer señor de Belmonte, don Juan Fernández Pacheco.

Esta casa juntó varios títulos y dominios: el ducado de Escalona en Toledo , el marquesado de Villena, el condado de Xiquena en la Mancha Alta, el de San Esteban de Gormaz en Castilla la Vieja, el marquesado de Moya en Cuenca, las villas de Alarcón, el Castillo de Garcimuñoz, la Almarcha, Montalbanejo, Jumilla y Jorquera, en el reino de Granada las de Tijola, Tolox y Monda. Todo lo cual, según escribía Salazar y Castro, afines del siglo XVII constituía uno de los mayores estados y de mejor calidad de España.

Fue esta línea cabeza de las grandes razas de Acuña, Pacheco, Girón, y Portocarrero, por lo que el mismo historiador la califica como una de las mayores, más ilustres y más poderosas de España; de ella se derivaron comoramas segundas los Osunas, los Montijos, los Ucedas, y los Frías.

Produjo dos grades maestres de la orden de Santiago, ocho caballeros del Toisón, cinco mayordomos mayores de palacio (de Enrique IV, de los Reyes Católicos, de Felipe v), dos caballerizos mayores (de Isabel de Farnesio, de Carlos IV), un virrey, embajadores, un capitán general de los reales ejércitos, tres tenientes generales,cuatro directores de la Real Academia Española de la Lengua, un obispo de Cuenca, un deán de Toledo, etc.

Fue constante su intervención en todos los asuntos de la monarquía, en el desempeño de los primeros cargos de la corte y del estado. Además de llevar ladignidad ducal sobre su villa de Escalona, los jefes de esta línea se honran con la de primer marqués de los reinos de Castilla, como marqués de Villena. Su mayor ilustración, entre tantas fue el décimo señor de Belmonte VIII marqués-duque don Juan Fernández Pacheco III de nombre, ilustre fundador de la Real Academia de la Lengua Española.

Miguel Ángel Vellisco Bueno

NUESTRA PERTENENCIA A CUENCA EN EL SIGLO XIX

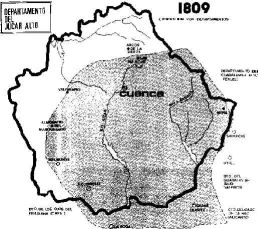

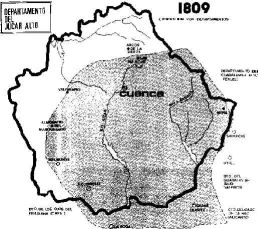

En 1.810, durante la invasión francesa o guerra de la Independencia, José Bonaparte, el rey intruso, en un decreto firmado en Sevilla el 17 de Abril, determina constituir el país en 38 prefecturas y departamentos al modo francés. Así, a Cuenca se le llamó “Departamento del Júcar alto”. En Cuenca capital residía el prefecto, y en Tarazona un subprefecto, pero esta organización sólo afectó a la zona del país dominada por los franceses.

En 1.810, durante la invasión francesa o guerra de la Independencia, José Bonaparte, el rey intruso, en un decreto firmado en Sevilla el 17 de Abril, determina constituir el país en 38 prefecturas y departamentos al modo francés. Así, a Cuenca se le llamó “Departamento del Júcar alto”. En Cuenca capital residía el prefecto, y en Tarazona un subprefecto, pero esta organización sólo afectó a la zona del país dominada por los franceses.

En 1.814, con motivo de la última constitución promulgada, las Cortes, siguiendo las pautas de la Constitución de Cádiz, realizaron una división territorial provincial, quedando la provincia dividida en once partidos: Cuanca, Huete, Iniesta, Belmonte, La Roda, SanClemente, Requena, Cañete, Priego, Buenache y Tarancón, sumando un total de 367 núcleos de población.

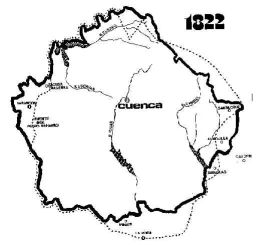

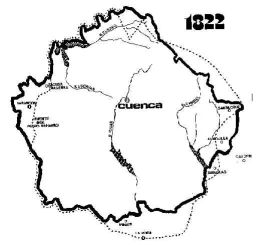

En 1.822 las Cortes decretaron otra división distinta, tal y conforme disponía el artículo 11 de la Constitución vigente, señalando los límites de una provincia muy similara la actual, limitando al norte con Guadalajara, al Este con Teruel y Valencia, de la que tomaba la zona de Jaraguas; por el sur con la provincia de Chinchilla (luego Albacete), de la que tomaba la zona de La Roda y Minaya, y por el Oeste con las de Toledo y Madrid, a las que cedía Tarancón y parte de su comarca. Y así permaneció hasta el famoso decreto de Isabel II de 1.851, donde se fijaron definitivamente los límites actuales de la provincia de Cuenca.

(De Calvo Cortijo, Luis: Cuenca, Cosas y Gentes (1.977)

Miguel Ángel Vellisco Bueno.

LA VIDA DE LOS NIÑOS EN BELMONTE EN LA DÉCADA DE 1.940 A 1.950

Se ha derramado mucha tinta, y la que se tiene que verter, hablando de personajes históricos de Belmonte, cosa que aplaudo, porque por su trayectoria en la vida se lo tienen merecido.

En cambio se ha escrito muy poco de ese 95% de la población que ha vivido al servicio de ese otro 5% de privilegiados.

Me ciño a ese 95% de gente humilde, en los años 40 al 50, hace algo más de medio siglo. Gracias a este núcleo de población Belmonte existe. En aquellos años habíamos salido de una guerra civil en España, la economía estaba por los suelos, era muy difícil subsistir, para más INRI las familias eran numerosas, los niños de seis años en adelante teníamos que trabajar para ayudar a la familia a salir adelante.

En aquellos años no teníamos luz eléctrica, no teníamos servicio, no teníamos de nada. Sólo teníamos el amor de nuestros padres y buenas ganas de comer, aunque para comer teníamos que trabajar.

¿En qué consistía el trabajo de los niños? Principalmente en cuidar y alimentar a los animales domésticos, que nos proporcionaban los alimentos.

En cada casa teníamos una pequeña granja, teníamos gallinas que nos proporcionaban los huevos; una cabra , que nos daba leche para toda la familia; conejos, que nos surtían de carne; cerdos, que sacrificábamos en invierno, haciendo todo tipo de embutidos, para alimentarnos durante todo el año. Sembrábamos judías, patatas, melones, calabacín, de todo un poco para tener siempre algo para alimentarnos.

La función de los niños, trabajar y trabajar para ayudar a nuestros padres. En aquellos años para este 95% era más importante trabajar que estudiar, de ahí dimana el problema cultural de las personas que actualmente tenemos setenta años. De esta edad, un 40% no sabe leer ni escribir, y el resto, o sea, el 55%, tiene unos conocimientos básicos. Sigue estando ese 5% de privilegiados que tuvieron la suerte de poder estudiar, bien porque podían económicamente algunos, y otros que se fueron al seminario y así pudieron adquirir cultura.

Quiero que quede claro que esto no es una crítica ni para los que trabajaron ni para los que estudiaron, sólo es una realidad, vista desde mi pequeña óptica.

Los niños de esa época estábamos al servicio de nuestros padres, y de todas las personas mayores. Si una persona mayor te pedía que le hicieses un recado, al momento le obedecías y le hacías lo que te mandara. Me pregunto el por qué de esto. Creo que se debía a la poca libertad que teníamos, este respeto se debía a la represión que teníamos: si no obedecíamos, teníamos el castigo encima, nuestros padres nos castigaban e incluso nos pegaban si no éramos obedientes.

Los niños de esa época estábamos al servicio de nuestros padres, y de todas las personas mayores. Si una persona mayor te pedía que le hicieses un recado, al momento le obedecías y le hacías lo que te mandara. Me pregunto el por qué de esto. Creo que se debía a la poca libertad que teníamos, este respeto se debía a la represión que teníamos: si no obedecíamos, teníamos el castigo encima, nuestros padres nos castigaban e incluso nos pegaban si no éramos obedientes.

Lo mismo les ocurría a los mayores: obedecían y cumplían las leyes no porque eran mejor que ahora, sino por miedo al castigo de los gobernantes de turno.

Haciendo un pequeño análisis, habiendo vivido en aquellos años, tan duros para subsistir, y en estos de abundancia de todo y de libertad, me quedo con lo bueno de cada época. Lo bueno de entonces: la amistad con los vecinos, la buena relación en la familia. Como no había TV ni móvil, escuchábamos los buenos consejos de nuestros abuelos, que nos contaban al calor de la lumbre, por las noches, todas sus experiencias vividas antes de irnos a la cama, rezábamos el rosario que dirigía nuestra abuela: así pasaba que, como se suele decir, familia que reza unida permanece unida.

Estos momentos en que dialogábamos en familia los echo de menos. Ahora, con las nuevas tecnologías, se dialoga poco.

Lo bueno de ahora , la libertad. Todo ser humano tiene derecho a ser libre sin molestar a sus semejantes. También la abundancia: tenemos de todo, tenemos buenos servicios, en una palabra, vivimos mejor. Yo no estoy satisfecho, porque aún siguen muriéndose de hambre muchos niños en el mundo; mientras nosotros estamos derrochando energía, alimentos, en fin, de todo, haciendo mal uso de lo que tenemos, otros se están muriendo de hambre, esto es una pena.

Pensamos que los responsables de esta desigualdad son los gobernantes de turno, pero todos tenemos nuestra responsabilidad.

Arsenio Rada González.

EXPERIENCIAS IN-SOSTENIBLES

Leo en prensa que estos días (finales de octubre del 2006) se ha montado un gran revuelo entre políticos locales, de la Diputación Provincial y de la Junta de Comunidades por la controversia planteada en el pueblo de Candelada en Ávila entre la conservación de restos arqueológicos aparecidos y la construcción de un numeroso conjunto de chalets adosados. Lo más notorio y decepcionante de todo es que, al parecer, la segunda postura gana por goleada a la primera, tanto en defensores, como en posibilidades de seguir adelante.

Esta historia me recuerda a otras semejantes acaecidas en Málaga, igualmente con restos arqueológicos (aunque es lo de menos, surge con toda clase de patrimonio) y, curiosamente, casi siempre ganan los especuladores urbanísticos. ¡Ya saben, aquello que muchos denominan como “vivir en el país del ladrillo”!. En las zonas costeras, los que en ellas residimos, conocemos bastante bien la enorme presión que éstas vienen padeciendo.

Esta historia me recuerda a otras semejantes acaecidas en Málaga, igualmente con restos arqueológicos (aunque es lo de menos, surge con toda clase de patrimonio) y, curiosamente, casi siempre ganan los especuladores urbanísticos. ¡Ya saben, aquello que muchos denominan como “vivir en el país del ladrillo”!. En las zonas costeras, los que en ellas residimos, conocemos bastante bien la enorme presión que éstas vienen padeciendo.

Las noticias sobre estos atropellos no cesan, independientemente de su ubicación geográfica, Seseña en Toledo, Argamasilla de Alba en Ciudad Real, Ciempozuelos en Madrid, Arnuero en Cantabria, y un largo etc. Sin ir más lejos, y también coincidiendo con finales de octubre, salta a la opinión pública el llamado “Manhatan de Cullera” en Valencia, donde se proyectan construir 35 rascacielos de distinta altura junto al mar y algún que otro hotel de más de cuarenta pisos, además de un “grandioso” puerto deportivo, todo ello próximo a la desembocadura del río Júcar. Para mayor inquietud ciudadana, nos enteramos de que este proyecto lo propone una empresa pública de la propia Administración, desoyendo informes de otras administraciones y de la Cuenca Hidrográfica del Júcar.

Por desgracia estos atropellos también ocurren en los parajes naturales, estando nuestra geografía nacional plena de ejemplos de especulación con grave deterioro del paisaje; no hay que irse sólo a Marbella. Las construcciones en Pradollano (Sierra Nevada, reserva de la biosfera), aunque suena poco, o la tala de pinos en Navas del Marqués (Ávila) para llevar a cabo la construcción de no sé qué complejo urbanístico, son ejemplos más que evidentes de ese monstruoso desarrollo urbano. Estamos habituándonos con demasiada celeridad a recibir abundante información sobre el tema de la especulación urbanística, insensibilizando nuestras más delicadas neuronas, quizás alentados y acostumbrados por esa tendencia tan actual de los políticos de continuo ataque a la yugular de su adversario.

Pero en esto de los atropellos urbanísticos no somos los únicos. Ya saben, mal de muchos … Transciende en prensa, también en los últimos días de octubre, la noticia de que la UNESCO se está planteando retirar a la “Torre de Londres” la impronta de Patrimonio de la Humanidad. Todo porque, junto a esa joya arquitectónica que configuran el puente y la torre sobre el río Támesis, se propone levantar dos descomunales obras “modernistas” de más de trescientos metros de altura.

Resulta a todas luces evidente que, con el modelo de desarrollo actual, los intereses urbanísticos y especuladores dominan brutalmente sobre los conservacionistas; y ante semejante realidad nuestro Patrimonio Artístico pueda estar fuertemente amenazado, sin entrar en los grandes problemas medioambientales o de ataque a las cuencas hidrográficas, produciéndose daños graves e irreversibles. Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad, proyecta construir unas escaleras mecanizadas para acceder a su casco histórico por la hoz del Huécar. Algunos pensarán que, evidentemente, en temas de impacto ambiental, todo es discutible y que su viabilidad siempre se hallará en función de cómo sea desarrollado el proyecto.

El informe británico Stern, difundido el 30 de octubre, es demoledor en cuanto a las consecuencias futuras del cambio climático, estableciendo que el calentamiento global puede costar al mundo más que la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o despertar una crisis con una recesión mundial mayor aún que la de 1930; por tanto, las consecuencias podrían ser catastróficas, si no se actúa a tiempo. No menos contundente es el informe de científicos biólogos canadienses, con que estrenamos el mes de noviembre, en el que se nos advierte de la situación de nuestros mares y océanos, con la amenaza para el 90% de las especies marinas, desapareciendo muchas de ellas y las consecuencias para la población mundial que se verá expuesta a un volumen insuficiente para su alimentación, todo ello fruto de la sobreexplotación y la contaminación de los mares; en definitiva, por la acción del hombre, como siempre.

¿Somos conscientes de que nuestro Patrimonio Artístico es uno de los más sobrios referentes y testimonio de nuestro pasado?, ¿entendemos que ese patrimonio es imprescindible para llegar a comprender nuestro presente?, ¿qué seremos capaces de transmitir a las generaciones futuras? Tenemos el deber de conservarlo y entregarlo en las mejores condiciones; si no es posible dicha conservación, al menos estamos obligados a no destruirlo, a dejarlo descansar en paz.

¿Qué sentido tiene escribir de todo esto en una revista local si Belmonte parece, afortunadamente, estar a salvo de todas estas amenazas, ya sean de especulación urbanística o de problemas de tipo medioambiental?, ¿qué valor tiene, entonces, reclamar un mayor compromiso por parte de todos hacia estos temas? Y sin embargo, se diría que cada vez se exige más un mayor compromiso personal, familiar, social e institucional para los temas vinculados a la conservación del patrimonio (artístico o cultural) y del medio ambiente (entraría aquí el patrimonio paisajístico) ¿Y qué lógica tiene que se le exija hoy a la escuela que contribuya a educar en esta dirección? Quizás exista una razón universal, un compromiso moral, ético, para conservar nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestro patrimonio, tal y como se nos ha sido entregado. Idéntico compromiso, y si es posible aumentado, que el que se les exige a los representantes de nuestras instituciones.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente se intenta concienciar al ciudadano del uso de la bicicleta como alternativa al cambio climático, para luchar contra las emisiones de CO2. El pasado 12 de noviembre se celebró en numerosas ciudades españolas la campaña Mejor en bici; las mismas urbes que muestran las grandes dificultades y barreras con que se han de enfrentar los ciclistas al circular por ellas. ¿Qué han hecho los gobiernos locales para luchar contra estas barreras? Da qué pensar cuando vemos a los jóvenes de nuestro pueblo deambulando en moto por sus calles durante horas y horas, dejando aparcadas las bicis para lucirlas un solo día al año, coincidiendo con la lúdica jornada dominical veraniega, conocida (acertadamente) como Día de la Bicicleta. No creo que éste sea el modelo alternativo para la lucha contra la contaminación. Y los padres tenemos mucho que mostrar en este camino, enfrentándonos al mito juvenil del consumismo, el hedonismo, la satisfacción inmediata, el temor a no provocarles frustraciones o la ficción de que todo se ha de conseguir sin esfuerzo. Se trata, nada más y nada menos, de que todos nos conduzcamos con algo más de sentido común y racionalidad. Esto es parte de la educación y el compromiso moral al que antes aludía.

Un sencillo ejemplo para entendernos, ¿qué mensaje de conservación de la naturaleza han captado estos jóvenes moteros del pueblo cuando están contribuyendo permanente y gravemente al deterioro de nuestro paisaje y entorno con la creación de numerosos senderos en las laderas de los montes que circundan la parte norte de nuestro pueblo? La educación medioambiental es competencia de todos, no solo de la escuela. Y es una deuda de los padres el que sus hijos asuman y practiquen el respeto por la naturaleza, al igual que es responsabilidad de las autoridades locales que ese respeto se materialice en la praxis. El modelo punitivo tiene razón de ser si ello ha lugar, pero se deben hacer esfuerzos por establecer entre todos modelos preventivos, generalmente en el marco educativo, en el que se impliquen la administración local, los centros escolares (infantil, primaria y secundaria) y las familias.

Un sencillo ejemplo para entendernos, ¿qué mensaje de conservación de la naturaleza han captado estos jóvenes moteros del pueblo cuando están contribuyendo permanente y gravemente al deterioro de nuestro paisaje y entorno con la creación de numerosos senderos en las laderas de los montes que circundan la parte norte de nuestro pueblo? La educación medioambiental es competencia de todos, no solo de la escuela. Y es una deuda de los padres el que sus hijos asuman y practiquen el respeto por la naturaleza, al igual que es responsabilidad de las autoridades locales que ese respeto se materialice en la praxis. El modelo punitivo tiene razón de ser si ello ha lugar, pero se deben hacer esfuerzos por establecer entre todos modelos preventivos, generalmente en el marco educativo, en el que se impliquen la administración local, los centros escolares (infantil, primaria y secundaria) y las familias.

Desde la educación se puede (y creo que se debe) ir creando escuela también en la conciencia ecológica y proteccionista de nuestro patrimonio monumental y urbanístico. Existen buenas prácticas en Belmonte que demuestran lo importante que resulta la implicación de los jóvenes en actividades formativas y lúdicas para desarrollar ese espíritu de salvaguarda y respeto. Los belmonteños de la escuela parroquial que, hace ya medio siglo, plantaron los pinos cercanos al cementerio seguramente que aprendieron con esa acción-lección, impulsada por el maestro don Guillermo, a amar y cuidar los árboles. Algo semejante vivenciamos los alumnos del antiguo instituto I.L.A. Fray Luís de León con la plantación de árboles a finales de los 60 en lo que entonces se denominó el parque nuevo. Hoy día, estas y otras actividades, por supuesto que con más dosis de creatividad, motivación y repercusión (personal y social), pueden ayudar a desarrollar esa sensibilidad por el respeto y la protección del entorno y medio ambiente. Analizar los modelos de implicación de los niños y jóvenes del pueblo en actividades de tipo lúdico-formativo es una tarea necesaria, quizás urgente, con clara repercusión no sólo en el desarrollo local sino en el propio beneficio personal y grupal. Pero esto sería, en sí mismo, tema de un profundo análisis y debate, sin posibilidad de examen en este artículo.

Para preservar su riqueza natural y para protestar contra los efectos que la construcción de un complejo urbanístico podría tener sobre el manantial de agua, el pasado 26 de octubre todo un pueblo de la serranía de Ronda de Málaga se manifestó saliendo a protestar a la calle. La alcaldesa de Cuevas del Becerro, que así se llama el municipio, afirmó que esta protesta popular constituía “todo un hito en la historia de la democracia, al ser la primera vez que un pueblo se levanta a favor de la naturaleza y en contra del ladrillo”. Leyendo este artículo en el diario Sur de Málaga mi memoria rememoró instintiva y afectivamente otra manifestación ocurrida en mi pueblo natal, en agosto del pasado 2005, en la que todos sus vecinos y visitantes se volcaron en la defensa de su monumento más representativo y querido, de su bien más preciado, su castillo. ¿No fue acaso éste otro hito en la historia de nuestra democracia? Para nuestro Belmonte, seguro que sí.

¿Y qué es de todo aquello?, ¿cómo avanza el proceso? Después de las noticias difundidas en el pasado agosto, parece que la información vuelve a quedar aletargada, entrando en una fase de hibernación, tras el paso de la estación estival. Al menos es la sensación que a mí, alejado por la distancia, me produce, aunque soy consciente de que seguramente en la realidad local no es así; percepción de separación y de desconocimiento. Algo parecido a una falla informativa y emotiva que, quizás, sea extensible a todos los que, como yo, soportan esta separación, con su partida tras el periodo vacacional. No sé si  es la misma percepción que tienen los residentes respecto a nosotros, los ausentes, sobre todo en el tema de nuestra implicación para con ellos, para con su-nuestro pueblo. Y, a veces, pienso que puede que tengan razón; llegamos, pasamos unos buenos días, intentamos convivir lo mejor posible, preguntamos, nos informamos, opinamos, en ocasiones lanzamos inconsistentes críticas y, … nos vamos. Y quizáslos dejemos solos con sus-nuestros problemas. Necesitamos reavivar la llama afectiva, la impronta belmonteña; para lo cual hemos de encontrar alguna herramienta que nos permita mantener el contacto, la ilusión y las ganas de hacer, durante todo el año.

es la misma percepción que tienen los residentes respecto a nosotros, los ausentes, sobre todo en el tema de nuestra implicación para con ellos, para con su-nuestro pueblo. Y, a veces, pienso que puede que tengan razón; llegamos, pasamos unos buenos días, intentamos convivir lo mejor posible, preguntamos, nos informamos, opinamos, en ocasiones lanzamos inconsistentes críticas y, … nos vamos. Y quizáslos dejemos solos con sus-nuestros problemas. Necesitamos reavivar la llama afectiva, la impronta belmonteña; para lo cual hemos de encontrar alguna herramienta que nos permita mantener el contacto, la ilusión y las ganas de hacer, durante todo el año.

Creo que las asociaciones pueden obrar mucho en este campo. En concreto, la A.C. Infante don Juan Manuel pudiera ser ese cordón umbilical que mantenga unido ideas y pensamientos, opiniones y proyectos, información y comunicación, personas residentes y ausentes. En este sentido, la revista El Atrio desempeña un papel muy importante, pero es lo que es y lo que pretende, una revista semestral cultural y, en este aspecto, cumple con creces su finalidad. Pienso que quizás se necesite dar un paso más y, tal vez, una de las claves esté en la “comunicación”; si mejoramos ésta, lograremos una mayor y mejor información y participación de todos y para todos. Las nuevas tecnologías facilitan y permiten esto. También sabemos que desde que existe la página web de Belmonte, todos estamos más y mejor informados. Sin ir más lejos, los socios tenemos puntual noticia de la disponibilidad del último número editado de El Atrio, gracias a la mensajería electrónica, última aportación de nuestro amigo Jesús, a quien tanto hemos de agradecer en el campo de la comunicación y tecnología para con Belmonte.

Aprovecho para, modestamente, lanzar una idea a la Junta Directiva y a los socios, al considerar que algo parecido a lo que acabo de exponer pudiera acometerse desde la AC Infante don Juan Manuel. Se trataría de mantener contacto permanente de todos los asociados a través del correo electrónico, con lo que sería factible un sistema de comunicación e información periódico de aquello que se estime como más relevante. Desde la propia dirección de la AC, y sin pretender con ello cargar excesivamente el trabajo y responsabilidades, se podría mantener algún modelo de contacto informativo con-entre todos los asociados. Seguro que sería una de las muchas posibilidades de revitalizar y conservar el fuerte aroma y fresco aire puro de La Gotera, que tan gratamente recogerían nuestros sentidos.

Juan Antonio Zarco Resa

PERSONAJES DE NUESTRO PUEBLO

DON AMALIO GRANDE CORTIJO

DATOS BIOGRÁFICOS

Nace en Belmonte el 25 de diciembre de 1898.

Ejerce en su pueblo toda su carrera profesional, desde 1924 hasta 1968 en que se jubila.

Muere al año siguiente en 2 de junio de 1969.

Aprendió las primeras letras en el Convento de Franciscanos de Belmonte.

Hizo el bachillerato en el Instituto de Quintanar de la Orden (Toledo).

Estudió Medicina en la Universidad de Madrid.

Fue alumno del Premio Nobel Don Santiago Ramón y Cajal.

Fue alumno del Premio Nobel Don Santiago Ramón y Cajal.

Ingresó en el Cuerpo de Médicos Forenses.

Estuvo adscrito al Juzgado de San Clemente y al de Belmonte.

Fue médico titular de Monreal del Llano.

Su vocación fue leer y estudiar.

Siempre se mostró con inquietudes profesionales.

Su clínica fue la primera con Rayos X en la comarca.

Poco antes de morir había comprado la Patología de Pons para su biblioteca.

Era verdadero experto en Ginecología.

Algún parto atendió en el campo a la luz de un candil y con sólo alcohol.

Alardeaba de que no se le murió ninguna parturienta.

Su dedicación al enfermo goza todavía de fama.

Nunca tuvo vacaciones.

Renunció a la caza por estar siempre disponible.

Nadie recuerda de él una mala contestación o un desplante.

Mientras persistía la fiebre pasaba visita de mañana y tarde.

Tenía consultorio diario en su clínica en el mediodía.

Acompañaba a enfermos a Madrid para hablar con los facultativos.

Otras veces hacía entrega de un informe escrito.

Siempre estuvo dispuesto a servir.

Su grandeza de alma lo mantenía humilde ante el error.

Esta misma grandeza lo hacía desprendido ante el pobre.

Trató y acompañó al sacerdote Don Joaquín Poveda cuando le pronosticaron cáncer irreversible.

Hizo tratamiento al Padre Domingo en su tuberculosis y certificó sus restos en la exhumación para el traslado.

Su recuerdo fue objeto de homenaje por dos Ayuntamientos.

Era Presidente de la Hermandad de la Virgen cuando le sorprendió la muerte.

SEMBLANZA

Se trata de dejar constancia de personajes que han tenido interés en nuestro pasado. Interesantes en el sentido en que toda comunidad queda configurada por las circunstancias y personas que le han pertenecido. No es cuestión de emitir juicios sobre conductas pero sí de recoger respetuosamente lo que de ellas anda en boca del pueblo y depositarlo en esta publicación.

La etnia es fundamentalmente tiempo pasado; cuento lo oído a nuestras gentes y aquello que alcanza mi experiencia. Serán así estos belmonteños motivo de nostalgia para unos y puede que modelo de conducta para otros. Intento que el protagonismo lo tengan los propios datos de su vida y si a veces trasciende, como es fácil, una cierta emoción, la permitiré tan sólo como un inevitable telón de fondo.

La de Don Amalio El Médico es la primera biografía que abordo y lo hago desde una entrañable intención de guardar en sus despensas la verdadera idiosincrasia de mi pueblo.

Don Amalio Grande sirvió a nuestra comunidad como médico de cabecera durante toda su vida y de forma ininterrumpida. No ejerció en ningún otro lugar; creo que este hecho es una piedra preciosa en su biografía. Cuarenta y cuatro años entregados día a día en una atención primaria de veinticuatro horas. Nunca se tomó vacaciones, esta verdad es digna de resaltarse y hace que lo considere como representativo de una época bien llena de interés.

Hay que situarse en la historia para apreciar las deficiencias de la organización social de aquellos tiempos en que apareció este joven de 27 años con su título recién estrenado para hacerse cargo de la comunidad de sus mayores. A los médicos rurales por entonces se les escapaban de las manos multitud de vidas infantiles como el trigo entre los dedos por causas que hoy nos parecen incomprensibles. España tenía una tasa de mortandad infantil de las más altas de Europa; se estima como causa principal los problemas relacionados con la alimentación. Todavía algunos recordamos el toque insistente de campana en los entierrillos cayendo sobre nuestras cabezas por los atrios en otoño. Igualmente morían viejos pero eso era distinto.

La Segunda República supuso un conato de arranque del sistema social pero pronto lo detuvo la Guerra Civil. Don Amalio pasó del azote de las infecciosas a la penuria de una posguerra con sus secuelas en la sanidad. Crisis de viruela, tifus exantemático y difteria estaban esperando al final del conflicto. No debía ser muy agradable la práctica de la medicina en aquellas condiciones en que ya se habían hecho avances científicos interesantes pero que no acababan de ponerse al alcance de la salud colectiva; en verdad que no debería dar satisfacciones la muerte pero también era un estímulo la situación para los que ya se habían formado vislumbrando esperanzas. La tuberculosis hizo furor en la piel consumida de aquella España que había sangrado en el cuerpo y en el alma pero que comenzó a desenvolverse con coraje.

Yo he querido extraer anécdotas de entre las gentes de estos extremos y me he encontrado con un racimo tan grande de recuerdos que no era posible colocarlos en este trabajo y me los guardo para mí. Forman un florilegio vivo y todos están impregnados, tengo que decirlo, de ese perfume del comportamiento humano que se llama servicio a los demás. Te atendía en cualquier sitio, te escuchaba siempre, se venía tras de ti si era menester, me dicen gentes humildes que buscaban de él remedio al sufrimiento.