ASOCIACIÓN CULTURAL

INFANTE DON JUAN MANUEL

Nº A.C. 1361.

DEP. LEG.: CU-218-1998 - ISSN: 1696-6260

16640 - BELMONTE (Cuenca)

E-mail: [email protected]

EL ATRIO

Consejo de Redacción: Ricardo Cuevas, Luz Campos, Pedro Iglesias, Mª Victoria Cavero, Inés Valverde, Cristina Cavero.

Publicidad: Josefa Escribano.

Distribución: Mª Isabel Granados.

BOLETÍN Nº16 DE LA ASOCIACIÓN INFANTE DON JUAN MANUEL

SEPTIEMBRE 2004

"Si al comienço non muestras qui eres,

nunca podrás después cuando quisieres"

(Don Juan Manuel)

EDITORIAL

Decían que el encuentro entre Don Quijote y el Caballero del Bosque tuvo lugar en parajes próximos a Belmonte. Y es casi seguro que cuando el Caballero de la Triste Figura soñaba castillos encantados, sus sueños dibujaban contornos muy parecidos a los que aún hoy se dibujan en el cerro de San Cristóbal. Por aquí pasaron - es prácticamente historia - el caballero y el escudero en su viaje a Barcelona. Y es que Belmonte, que no aparece mencionado en El Quijote, se encuentra en el corazón de la geografía quijotesca, pudiendo ser - ¿por qué no? - aquel lugar de La Mancha del que salió Alonso Quijano, el Bueno, a buscar sus fantásticas aventuras. En este tiempo, más que nunca, nuestro personaje de ficción más real se busca en espacios reales, se intenta identificar su historia con pueblos y paisajes, se rastrea su paso como si de un personaje histórico se tratara. La mezcla de realidad y ficción que trastornó la cabeza de Quijano se traslada, siglos después, a sus lectores, que nos sentimos herederos de ese personaje que, fuera o dentro de la realidad, en tiempos recorrió La Mancha impulsado por hermosos ideales, y que anduvo aquí, entre los vecinos, en Quintanar, en Mota, en Osa, en Belmonte.

Hace cuatrocientos años, en 1.605, se publicó la primera parte de esa obra que se tituló El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y que fue un gran éxito de ventas y de público. La región castellano-manchega, de más corta andadura histórica que aquel libro cuatro veces centenario, encuentra en él señas de identidad que la unifican, y por ello se vuelca en la celebración de esta fecha señalada. Siempre El Quijote es motivo de referencia y recuerdo, pero parece que fechas tan redondas - 1.605-2.005 - centran la atención de artistas, estudiosos, curiosos y lectores de manera más especial, de manera unánime. Y más allá de la evocación literaria y afectiva, el sentido práctico de nuestro principio de siglo XXI se pone de manifiesto una vez más. Se organiza una comisión para la celebración del IV Centenario de El Quijote, se articula una empresa pública que gestione fondos e ideas, se otorgan subvenciones a emprendedores culturales y empresariales, se diseña, a modo de Camino de Santiago, un Ruta de Don Quijote- que, afortunadamente, incluye Belmonte -, se planean exposiciones, publicaciones, actos culturales...Se intenta, en definitiva, que el evento sirva para potenciar el turismo y las infraestructuras en la región, con inversiones que perduren en el tiempo, y que Castilla-La Mancha ofrezca una imagen, muy ligada a este personaje de tan inmensa talla literaria a nivel internacional, atractiva, acogedora e interesante para todo tipo de turista.

¿Y Belmonte? A pocos meses del comienzo del año de conmemoración, una población que no tiene que forzar argumentos para considerarse plenamente quijotesca no tiene conciencia alguna de celebración. Queda poco tiempo, pero aún no es tarde. Desde particulares, asociaciones culturales, y sobre todo desde el Ayuntamiento, debemos hacer lo posible para no desaprovechar esta oportunidad de progreso y promoción, en la que Belmonte puede obtener mejoras importantes. No esperemos a lo que nos venga dado - como el apeadero en la ruta quijotesca, por ejemplo. Seamos nosotros los que propongamos, los que trabajemos para mejorar, los que ofertemos. Pero para ello es necesario que estemos concienciados, y unidos. Ya tenemos un riquísimo patrimonio que es de por sí atractivo para cualquier visitante. Unamos ahora a ello el cuidado de nuestro pueblo, en los pequeños detalles que están a nuestro alcance: la limpieza de las calles, el cuidado de las fachadas, el respeto a los lugares comunes: jardines, plazas, aceras...; ofrezcamos servicios atractivos, desde el comercio y la hostelería, con una visión conjunta de promoción, por encima de la competencia; trabajemos en una programación cultural diversa e interesante, que haga prolongar gustosamente la estancia del viajero.

En ese escaparate mundial en el que se va a convertir la Mancha del Quijote en el año 2.005, Belmonte puede ser uno de los más interesantes productos. No desaprovechemos el momento. Depende de nosotros.

MAESTRA EN BELMONTE

La presidenta de esta asociación me ha pedido que a través de estas páginas exponga mi experiencia como maestra de este pueblo durante quince años; y la verdad es que no es fácil, pues han sido muchos los años, muchos los momentos vividos, tanto profesionales como personales, en un pueblo tan querido ahora para mí como es Belmonte.

Llegué un uno de Septiembre, todavía novata, despistada, casi recién salida de la Escuela de Magisterio. Recuerdo aún mis primeras impresiones, a mis primeros compañeros (mucho más numerosos entonces). Recuerdo mi estancia en la pensión de Pilar la "sacristana" y en La Muralla durante los primeros días, mientras iba familiarizándome con mi puesto de trabajo y arreglando, por las tardes, la casa de maestros que luego ha sido mi hogar aquí durante todos estos años.

Enseguida conocí a mi primer grupo de alumnos, eran los de cinco años de Educación Infantil, por aquel tiempo preescolar. El aula estaba en el edificio Cervantes conocido popularmente como "las gorrineras" y que, en el momento en que estoy escribiendo estas palabras, ha dejado de existir.

Todos aquellos niños y niñas con los que comencé mi labor como maestra son ya hoy jóvenes hombres y mujeres que, a veces, me cuesta reconocer por la calle; aunque a casi todos les he seguido la pista preguntando a sus familiares o a maestros con los que han estudiado posteriormente. Cuando eran pequeños y los observaba en el aula me gustaba imaginar en qué se convertirían el día de mañana y a qué dedicarían sus vidas en el futuro.

Han ido transcurriendo los años sin apenas darme cuenta, desarrollando un trabajo que me gustaba en un pueblo que me gustaba. En seguida me encariñé con Belmonte y sus gentes, fui conociendo otros grupos de alumnos, de todos guardo gratos recuerdos, y con todos ellos aprendí algo muy importante: aprendí a ser maestra. Tengo que decir que mis alumnos han sido para mí mis mejores maestros. Ellos, con su frescura y espontaneidad, han contribuido, sin ellos saberlo, a la mejora de mi formación como maestra.

Han sido muchas las actividades que junto con mis alumnos y compañeros hemos realizado... iCuántos carnavales, días del deporte, mercadillos, teatros, talleres, excursiones... hemos disfrutado juntos! y siempre con la colaboración de las familias; tendría que destacar, sobre todo, la labor de las madres, siempre dispuestas a participar con entusiasmo en cualquier actividad.

Mis últimos años en el colegio de Belmonte han sido algo diferentes. Durante los tres últimos cursos he compartido la docencia con la dirección del centro, experiencia ésta última de la que también he aprendido mucho, aunque no haya sido una tarea tan gratificante como la Educación Infantil.

El próximo uno de Septiembre ya no volveré a mi colegio de Belmonte. Comenzaré el curso escolar en otro centro y en otro lugar, espero que con la misma ilusión y entusiasmo con los que comencé aquí. De lo que sí estoy segura es de que recordaré siempre con cariño al pueblo de Belmonte ya sus gentes y los años que aquí estuve ejerciendo de maestra.

María Isabel Cámara

VIAJE A BELMONTE (CUENCA)

El día 24 de abril de 2.004 emprendimos un viaje desde Córdoba cuatro amigos con el fin de visitar, en unión a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, sección de Madrid, tres poblaciones conquenses: Mota del Cuervo, Villaescusa de Haro y Belmonte.

Apenas llegamos a Mota del Cuervo, nos recibió la Asociación Cultural "Infante don Juan Manuel" que nos agasajó con un suculento desayuno molinero, muy bien servido, y además, la Asociación de Amigos de los Molinos nos explicó con todo lujo de detalles la historia y funcionamiento de los siete Molinos de Viento, en especial el Museo de Agricultura que hay instalado en uno de ellos. La amabilidad fue la tónica de esta primera visita.

A continuación visitamos Villaescusa de Haro, donde el Sr. Cura Párroco nos explicó pormenorizadamente el retablo de la iglesia, que es realmente espléndido.

Finalmente visitamos Belmonte, cuna de Fray Luis de León, ciudad que nos sorprendió gratamente a todos por su riqueza monumental y, sobre todo, por la hospitalidad y cariño con que nos recibieron los miembros de la Asociación Cultural "Infante don Juan Manuel". Quiero expresarles, desde esta tribuna, no sólo mi agradecimiento, sino también mi reconocimiento por su labor en pro de la cultura, entendiendo como tal la promoción y defensa del patrimonio histórico-artístico de esa bellísima ciudad a la que siempre llevaré en mi corazón y de la que cualquier elogio que haga se quedará pequeño.

El Ayuntamiento, junto con la citada Asociación, nos obsequió con un extraordinario almuerzo - cordero a la caldereta - que estaba de chuparse los dedos. Disfrutamos de lo lindo.

El castillo es impresionante e impactante.  Me duele el estado de abandono y ruina en que se encuentra este fabuloso castillo, sin duda uno de los más bellos y fascinantes de España. En mi condición de Coordinador de temas de Patrimonio de la Asociación "Amigos de Belalcázar, Villa de Monumentos", estoy dispuesto a colaborar con cualquier iniciativa que toméis y, por supuesto, quiero integrarme en esa Asociación.

Me duele el estado de abandono y ruina en que se encuentra este fabuloso castillo, sin duda uno de los más bellos y fascinantes de España. En mi condición de Coordinador de temas de Patrimonio de la Asociación "Amigos de Belalcázar, Villa de Monumentos", estoy dispuesto a colaborar con cualquier iniciativa que toméis y, por supuesto, quiero integrarme en esa Asociación.

Del Castillo quiero resaltar el Patio de Armas, la escalera de acceso a los pisos superiores, el dormitorio del marqués y los magníficos artesonados. Todo el conjunto es maravilloso.

Ante su inminente peligro de derrumbamiento, que se aprecia al pisar las habitaciones de la 1ª. Y 2ª. planta, sería aconsejable, de forma inmediata, que se cerrara al público. Es una medida dura pero necesaria, entiendo yo. Les pediría por favor a las autoridades, tanto de Belmonte como de Castilla-la Mancha, que reconstruyan el castillo, ya que bajo sus piedras late la vida de todo un pueblo.

La Colegiata es soberbia. Me llamó la atención todo el edificio exterior y, por dentro, sus múltiples capillas y retablos, la talla de "Jesús atado a la columna" y el fantástico Órgano, que me recordó al de Marchena (Sevilla).

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento por tantas atenciones. Un fuerte abrazo.

Gabriel Ferrín Delgado

CASTILLO DE BELMONTE: LEGADO DE LA HISTORIA Y PARA LA HISTORIA

En el año 1456 el Marqués de Villena dotó a la villa de Belmonte de un majestuoso castillo situado en el cerro de San Cristóbal, para vivienda del señor y deleite de los habitantes del pueblo. Seis siglos después, el legado del marqués, por el cual han sentido tanto orgullo los belmonteños, se encuentra en estado de deterioro; un deterioro del cual los conciudadanos no pueden sino lamentarse, pues según parece no está al alcance de sus manos la solución.

Dicha solución es sencilla en un primer planteamiento: inversión económica y un proyecto de restauración. Pero el dinero es un bien demasiado preciado en la actualidad como para invertirlo así como así, y los proyectos son complicados de abordar cuando el primer obstáculo es que el castillo no pertenece a la villa, sino que se encuentra en manos privadas.

Unas manos privadas que por ahora no han planteado una resolución al problema del progresivo deterioro del castillo y que, respaldadas por una Ley de Patrimonio Histórico cuyos términos resultan un tanto contradictorios, tan solo tantean soluciones que pasen por el propio beneficio. Es decir: en primera instancia beneficio particular y en segundo plano interés histórico.

"Protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español" es el objeto de la Ley 16 / 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Ésa es la ley bajo la cual se protege el castillo de Belmonte como Patrimonio Histórico, pero vistos sus principios, son varias las dudas patentes. ¿Protección?; la fortaleza se encuentra en estos momentos apuntalada para evitar que en un futuro próximo se derrumbe. ¿Acrecentamiento?; el deterioro crece día tras día. ¿Transmisión?; de continuar así, el castillo desaparecerá bajo la forma de ruinas.

Patentes las contradicciones de una ley que vela por "garantizar la conservación del Patrimonio Histórico", es clara la necesidad de un proyecto que pueda sacar adelante el objetivo de restauración del castillo de Belmonte.

En España contamos en la actualidad con numerosos castillos que se encuentran en buenas condiciones gracias al interés de unos y otros (propietarios y ciudadanos) por conservar el patrimonio, y éstos pueden servir como ejemplo al de Belmonte sobre las medidas a adoptar. Son muchos los que albergan museos, bibliotecas, salas de exposiciones y actividades culturales, pero también algunos se han convertido en archivos históricos, centros de enseñanza, paradores nacionales de turismo o incluso estancias hoteleras o restaurantes. Sin embargo, las condiciones de cada ciudad o pueblo son distintas, y son éstas las que deben determinar las actividades que se puedan llevar a cabo.

Históricamente Belmonte ha sido un pueblo de agricultura y ganadería; el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el aceite, el vino y el ganado lanar eran las principales fuentes de la economía. Pero en la actualidad, cuando la agricultura desciende poco a poco y la industria no está desarrollada, el turismo podría convertirse en la piedra de toque que consiguiera reactivar de nuevo la villa.

Y en ese sentido es en el que se ha de considerar el castillo de Belmonte como uno de los atractivos principales para atraer a un público foráneo. Pero para conseguir vivir del turismo en un futuro, es necesario también un proyecto global en el pueblo, que permita acoger las visitas que una villa que potencie el turismo como su máximo atractivo necesita. Éstas se están dando en la actualidad, como es el contar con diversas casas rurales o la construcción de una nueva hospedería, de manera que lo que falta ahora es potenciar el patrimonio y los bienes culturales con que cuenta Belmonte.

De los proyectos que se pueden plantear, serían especialmente interesantes aquellos que implicaran una apertura al exterior. Es en este sentido en el que el proyecto planteado sobre un centro de convenciones resulta bastante apropiado, puesto que podría acoger cursos, seminarios o congresos de relevancia para la provincia. Pero además, otras actividades culturales a realizar en él podrían ser un interesante escaparate para el pueblo. Así, el castillo podría acoger festivales de música, teatro u otras representaciones artísticas de garantizada calidad que atrajeran el interés del turismo nacional (o tal vez también internacional) al tiempo que servirían para mostrar al exterior el bello marco en que se celebran. Y no sólo el castillo belmonteño, sino que los visitantes podrían conocer al mismo tiempo el resto de bienes históricos con que cuenta la población, como puede ser la Colegiata de San Bartolomé.

En otra línea, también podría considerarse la opción de restaurar el castillo para convertirlo en un establecimiento hotelero o parador nacional de turismo (ya se intentó este último proyecto pero no se convirtió en realidad por la supuesta falta de espacio), respetando, eso sí, la estructura de la fortaleza y todos sus bienes y peculiaridades que lo han convertido en uno de los grandes monumentos del arte gótico-mudéjar de España. No obstante, tal vez esta opción, que en otros castillos españoles como el de Alarcón (en la misma provincia de Cuenca), el de Olite (en Navarra) o el de Villaviciosa (en Ávila) ha sido exitosa, no potenciaría plenamente, ni permitiría apreciar del mismo modo, la belleza del patrimonio.

Todas estas son posibilidades teóricas que requieren un estudio previo para poder darles formas y convertirlas en realidad. Pero todas ellas demuestran que al castillo de Belmonte se le puede dotar de un proyecto sólido de restauración que permita su conservación, ya que las opciones existen y están ahí. El problema, sin embargo, sigue siendo la necesidad de inversión económica y la propiedad del castillo. Obtener la propiedad por parte del municipio pasa por una oferta económica, al igual que la restauración necesitaría también de una elevada inversión.

El Instituto de Patrimonio Histórico Español cuenta en este nuevo año con un 14% más de medios económicos (unos 28.5 millones de euros en total) para la conservación y la restauración del patrimonio. Tal vez con insistencia y tesón pueda lograrse que una parte de ese dinero se invierta en un bien que lo merece como es en este caso, el castillo de Belmonte.

No obstante, sea cual sea la finalidad a la que se destine el castillo de Belmonte o las manos que avalen su restauración, lo que está claro es que el patrimonio debería entenderse como legado de un pueblo, y como tal no nos pertenece a los hombres y las mujeres del momento. El patrimonio está ahí para que nosotros lo disfrutemos, pero también para que lo puedan hacer generaciones futuras. Es por eso que en estos asuntos deberían quedar a un lado los intereses económicos y políticos y debería primar la conciencia histórica de un pueblo.

El Marqués de Villena construyó una fortaleza para su deleite y el orgullo de los habitantes de la villa belmonteña. Restauremos nosotros el castillo para continuar con ese trabajo y convertirlo en una fuente de garantía de supervivencia de un pueblo; un pueblo que se siente orgulloso de poder alzar la vista al cerro de San Cristóbal y descubrir, en lo alto, la fortaleza con la que un día se escribió una parte de su historia.

Nieves García Gálvez

LOS MOLINOS BELMONTEÑOS

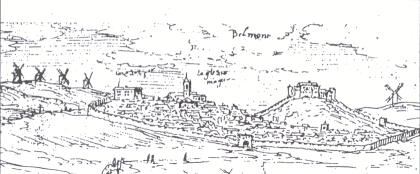

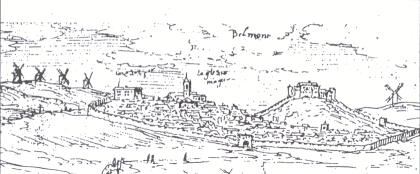

Siempre que pensamos en el paisaje belmonteño, aparece en nuestra retina la sólida figura de la fortaleza palacio que tantos avatares ha sufrido a lo largo de su dilatada historia; lo que no es tan frecuente es que pensemos o nos acordemos de la silueta que los diferentes molinos de viento recortaban en las lomas que rodean Belmonte y que Florencio Martínez Ruiz nos recordó hace algunos años en las páginas del Cultural del El Día, al recuperar del olvido las pinturas y dibujos del ilustre pintor hispano flamenco Anton Van Der Wingaerde que vino a España a dibujarla y que no olvido "fotografiar" con sus pinceles y plumillas la impresionante estela de molinos de viento que acompañaban la vida y la economía de los belmonteños.

Hoy los molinos de viento son un reclamo turístico de localidades cercanas y hermanas como Mota del Cuervo, Puerto Lapice o Campo de Criptana... Y en cambio en Belmonte son vestigios algo olvidados y como ocurrió en el pasado mes de agosto con el incendio de "El Puntal" una noticia de sucesos provocada por algún "animal de bellota". De lo que no cabe duda y la Historia lo acredita es que Belmonte fue una de las localidades de Castilla que más y mejores molinos tuvo y para atestiguar eso nada mejor que ir a la historiografía y dar fe como en el caso de las Relaciones Topográficas del 1575 que Felipe II rey del mayor imperio terrestre de la historia mando realizar para conocer de primera mano y por primera vez la situación y descripción de sus reinos hispánicos.

En dichas relaciones aparecen varios pueblos y localidades castellanas donde hay molinos de viento, y como es lógico se menciona Belmonte y se dice que tiene varios molinos de viento que sustituyen a los de agua ya que nuestra localidad no era muy prolífica en molinos movidos por este elemento, además y de forma somera especifica que se encuentran situados en dos lomas cercanas a la villa. Es curioso que en estas Relaciones no se menciona a Mota del Cuervo que en estas épocas no poseía molinos.

Del siglo XVI pasamos al siglo de la Ilustración que por medio del Catastro de Ensenada nos enteramos de que en Cuenca había aproximadamente cuarenta molinos de

los cuales ocho pertenecían a Belmonte, describiéndolos con todo detalle: Uno propio de don Juan Antonio Belmonte, que le da unos rendimientos de 30 fanegas de trigo. Otro, de don Diego Montoya que le rinde 30 fanegas de trigo y 18 fanegas de trigo a Francisco Burujo que lo lleva. Un molino de Francisco López, presbítero, que lo arrienda y le produce 30 fanegas de trigo, dándole 19 fanegas a Bartolomé Rodríguez que lo lleva. Otro molino de Miguel Montalbán que se beneficia de 48 fanegas de trigo.  Molino de Rosa Luján con 20 fanegas para ella y 10 para Francisco López su arrendador. Las monjas dominicas también explotan un molino que les reporta 30 fanegas dándole a quien la trabaja Juan Carretero 10 fanegas de trigo. Por último y siguiendo la relación del Catastro de ensenada Juan de Monte Agudo tiene un molino que le produce 48 fanegas y María de Araque otro que arroja la cifra de 20 fanegas además de las 10 que se lleva Miguel Martínez que lo arrienda.

Molino de Rosa Luján con 20 fanegas para ella y 10 para Francisco López su arrendador. Las monjas dominicas también explotan un molino que les reporta 30 fanegas dándole a quien la trabaja Juan Carretero 10 fanegas de trigo. Por último y siguiendo la relación del Catastro de ensenada Juan de Monte Agudo tiene un molino que le produce 48 fanegas y María de Araque otro que arroja la cifra de 20 fanegas además de las 10 que se lleva Miguel Martínez que lo arrienda.

Ahora es el turno de verificar los molinos de viento que hay en Belmonte en la época en que Pascual Madoz, político, geógrafo y claramente introductor de la estadística en nuestro país, arrojaba a mediados del siglo XIX y que no es otra que de seis molinos lo que supone un ligero descenso en relación con los ocho molinos de que informaba el Catastro de Ensenada. Siguiendo con las fuentes que el siglo XIX nos aporta para la búsqueda de datos sobre los molinos belmonteños llegamos al Nomenclator de 1860 pocos años más tardío que el monumental diccionario que Madoz realizó 10 años antes y que le llevó cinco años de duros pero gratificantes trabajos. En el estudio que mando realizar la reina Isabel II se aprecia el cambio de propietarios de los molinos siendo ya el número de nobles y eclesiásticos menor que la nueva clase emergente de los burgueses. En Belmonte se detalla el número de molinos, sus propietarios y la distancia al pueblo de los mismos: Molino de Basilio a 0,2 km; Molino de Francisco a 0,2 km; Molino de Gabriel a 0,2 km; Molino de Joaquín a 0,3 km; Molino de Monreal a 0,2 km; Molino de Quiñones a 0,2 km.

Desde 1860 a nuestros días los molinos harineros han trabajado para dar pan a la mayoría de los españoles y han constituido un elemento clave y diferenciador del paisaje del castellano. Con la llegada de la autonomía y la creación de una nueva entidad regional el molino desempeña una función simbólica a la vez que aglutinadora de lo que es Castilla la Mancha y potenciadora de un turismo que busca raíces allí donde las hubo y las hay. En la actualidad y después del triste suceso de "El Puntal" hay tres molinos de viento en Belmonte uno es el conocido como "El Molino de Viento" de Enriqueta Campos, otro el denominado "Ruperto Jurado" que se restauró en los años 60 y que en la actualidad no está en sus mejores momentos y el ya mencionado "El Puntal" que era uno de lo mejor conservados desde su restauración en 1968. Estos dos últimos molinos son de propiedad municipal, es decir de todos los habitantes de Belmonte, por lo cual es interés de todos el conservar y promover estas obras que evocan a el pasado pero que permiten a través de su estudio, difusión y conservación la atracción de turistas y estudiosos que sin duda reportaran desarrollo social y económico a Belmonte.

Óscar Martínez Pérez

"QUE MAYO HA VENIDO"

La tradición de los Mayos belmonteños

Con la celebración de los Mayos, Belmonte se une a la conmemoración de una fiesta ancestral, recordada por numerosos pueblos de distintas culturas. Cuando la vida del hombre se encontraba ligada más directamente a la naturaleza, los ciclos naturales - las estaciones, el clima, las cosechas - marcaban los ritmos de celebración. Así, Mayo significaba el comienzo de la plenitud de la naturaleza, cuando la tierra había comenzado a dar sus frutos. Los antiguos agradecían estos nuevos dones, y saludaban el mes que comenzaba, en alabanza a la Tierra, que se identificaba con distintas divinidades, siempre de carácter maternal, generador de vida. Al mismo tiempo, la festividad tenía algo de conjuro, de ofrenda a esa fuerza vital para que una vez más fuese pródiga en sus dones.

Y junto con la celebración de la tierra fructífera, se celebraba también la fertilidad de la mujer: la moza joven, promesa de renovación de vida, se emparejaba entonces con un mozo, en el inicio de una relación de la que se esperaba fruto. En este mes de florecimiento, se encontraba el símbolo del amor que florecía entre el Mayo y la Maya.

La manifestaciones de esta fiesta tuvieron sus peculiaridades en distintas zonas de la península: el adorno de un árbol, de cruces, las ofrendas florales en la ventana de la moza, etc. Es constante común el canto de ronda, el "cantar los mayos", la expresión de la belleza de la moza, y de la ofrenda de amor de su mayo. El arraigo de esta celebración fue más profundo en pueblos como Pedro Manrique, en Soria, con una amplia serie de rituales que fueron estudiados en profundidad por el antropólogo Julio Caro Baroja. En los pueblos de la Sierra de Albarracín, con carácter de rondas tienen también bastante arraigo estas fiestas. Y en numerosos pueblos de Castilla-La Mancha han perdurado, con mayor o menor intensidad.

El cristianismo, que en muchos casos hizo suyas las fiestas paganas, cristianizándolas en extendido y acertado sincretismo, identificó esta celebración a la tierra Madre con el elemento femenino, origen de vida. En el cristianismo, esta fuerza tiene su máximo exponente en la figura de María, y así Mayo es el mes a ella dedicado. El árbol ritual que en zonas como Soria se engalana estos días pasa a ser la cruz de Mayo, también engalanada - recordemos que se le llama también "el árbol de la cruz". Y el canto de los mayos se transforma  "a lo divino" al dedicarse, o bien a la Cruz adornada, o a la Virgen, que se convierte en la primera Maya a la que la ronda le dedica su canto. Las bellezas de la Virgen serán cantadas con extremo fervor, y su mayo, por supuesto, será San José.

"a lo divino" al dedicarse, o bien a la Cruz adornada, o a la Virgen, que se convierte en la primera Maya a la que la ronda le dedica su canto. Las bellezas de la Virgen serán cantadas con extremo fervor, y su mayo, por supuesto, será San José.

De entre las distintas y diversas manifestaciones de celebración de este comienzo de Mayo, centraré este comentario en el "mayo para jóvenes y doncellas", ese canto de ronda que los jóvenes del pueblo repiten cada año la noche del 30 de Abril en los balcones y ventanas. Comparando el texto de los mayos cantados en distintas localidades, es fácil comprobar que mantienen la misma estructura y, en algunos casos, repiten, con variaciones, el mismo texto. Todo ello nos habla de un origen común, de un autor o autores únicos de un primer mayo, de carácter posiblemente culto, que se difundió a lo largo de las distintas regiones, adquiriendo, en cada una de ellas, sus peculiaridades. Comparten los Mayos las características de nuestro romancero tradicional, que se ha transmitido oralmente a través de los siglos y ha generado numerosas variaciones de las mismas composiciones. La transmisión oral conlleva una escasa fijación textual, ya que la fuente principal es la memoria, que puede fallar o modificar el texto, adaptando a la estructura métrica heredada unos enunciados "parecidos" a aquellos que se olvidaron. También la tradición oral suele modificar aquello que no comprende del todo, y "aclararlo" con nuevos versos que sean más inteligibles, a criterio del transmisor. De todo ello encontraremos ejemplos en los mayos belmonteños.

La estructura del mayo, en líneas generales, suele ser la siguiente:

- Introducción, en la que se anuncia la llegada inminente del mes florido

- Solicitud de licencia para el canto

- Alabanza de la moza, siguiendo unas pautas precisas. El mozo, y con él toda la ronda, desea ver a la joven hermosa, y realiza un canto de alabanza a su belleza. Este canto sigue la estructura de las descripciones literarias al gusto del Renacimiento. En el siglo XVI, en las vertientes tanto cultas como populares de nuestra literatura, la descripción física de la mujer seguía unas pautas precisas. Comenzando desde arriba, se iban detallando las gracias del pelo, frente, ojos, mejillas, cuello, y se continuaba descendiendo, con más o menos detalle, hasta completar una figura grácil y armónica. El tipo de belleza al gusto de la época era la mujer rubia, de ojos claros, piel blanca, cuerpo menudo y proporcionado. Y conforme a ese gusto se establecieron una serie de metáforas que, con el uso repetido, se convirtieron en tópicos (los cabellos son de oro, los dientes perlas, las mejillas rosas, las manos jazmines, etc). También es tópica la advertencia de que la belleza de la moza es tanta que el cantor no encuentra palabras suficientes para describirla.

- Tras la descripción, común a todas las mozas rondadas, se explicita el nombre de la moza, y un nombre de mozo se ofrece como Mayo, o cortejador

- Por último, la despedida, en la que se solicita perdón y benevolencia ante los posibles fallos cometidos durante el canto.

El texto suele estar escrito en versos de seis sílabas, el hexasílabo que constituía la base de los romancillos tradicionales. La estructura métrica es semejante a la del romance, con rima asonante en los pares y sin rima en los impares, pero no se trata de tiradas de versos seguidos, sino agrupados en cuartetas. Recordemos que el verso popular por excelencia es el octosílabo, y es curioso comprobar cómo en el mayo belmonteño la música alarga la vocal de la penúltima sílaba, de manera que el hexasílabo gane dos sílabas y tenga apariencia octosilábica.

Otra característica interesante de señalar, que no se conserva en todos los mayos, pero sí en el belmonteño, es el encadenamiento de versos: la palabra de da fin a una estrofa es la que debe iniciar - idéntica o con ligera derivación - el verso siguiente. (...Con ansia desea / Deseando estamos; no podéis pintar / pintaré...; ...mano blanca/ Blanquea... ).

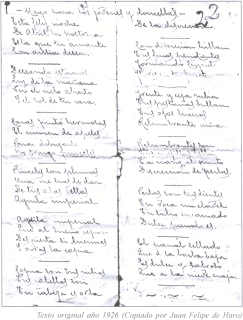

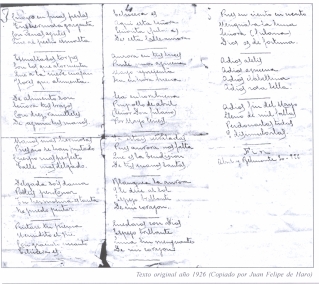

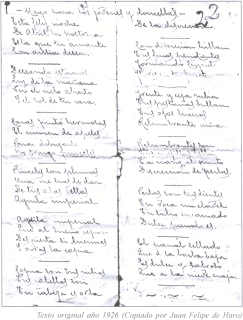

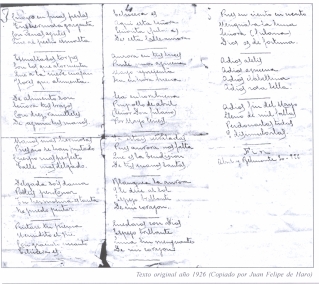

He señalado que es característica de los mayos su transmisión oral. Sin embargo - y lo comprobamos cada año, al cantar o ver cantar los mayos - los rondadores, sin fiarse de su memoria, escriben el texto, en papeles volanderos que generalmente después no se conservan. Si algún belmonteño encuentra, tiempo después, entre sus cosas, algún texto de mayos cantados hace años, ese testimonio escrito se convierte en un interesante documento para constatar la evolución de la letra de los mayos, y lo que, a través del tiempo, se ha ido conservando o modificando. Este es el caso del documento que reproducimos: en 1.926 un vecino de Belmonte, Juan Felipe de Haro Montalbán, escribió la letra de los mayos, sin duda para ir de ronda la noche del 30 de Abril. Este papel se conservó entre sus cosas, y hoy sus herederos nos lo ceden amablemente para su publicación. Esta referencia, y otro intento de fijación textual realizado en la segunda mitad del siglo XX, junto con la letra del mayo cantado este mismo año nos permiten realizar interesantes comparaciones.

En el año 1.926 se cantaban veinticinco estrofas. Se echa en falta la primera, que anuncia la fecha, y el motivo de la canción de ronda. Quizá no se escribió porque esa sí se recordaba. En los tiempos que corren, quizá por razones prácticas -de tiempo, sobre todo - las estrofas se han reducido a la mitad.

El lector puede comparar las semejanzas y diferencias entre los textos de los mayos. Comentaré algunas que me parecen relevantes.

En primer lugar, las referencias cultistas. En la cuarta estrofa del mayo actual se recoge: "Cara pinta hermosa / número de Apeles". A la mención de Apeles, pintor griego del siglo IV a.de C., que fue retratista de Alejandro Magno, se une a otra que posiblemente haga referencia al número aúreo, la divina proporción. Esta idea matemático-filosófica que aparece ya en el antiguo Egipto, fue desarrollada por Pitágoras, y tuvo gran auge en el Renacimiento. Según esta idea, las construcciones, esculturas, y pinturas de la Grecia clásica respondían a un ideal de belleza basado en la proporción armónica, y que era calculado según una complicada fórmula matemática. El Partenón estaría así construido, y las esculturas de Fidias, y la pintura de Apeles. El ideal de belleza humana también respondería a una armónica proporción, que es la que se lleva al romancillo de los Mayos a la hora de describir a la mujer. La referencia culta se va perdiendo, y la tradición modifica, al menos en parte, una expresión que no comprende; y así el "número de Apeles" aparece a veces como "te pintó Apeles", o "el númen de Apeles" (siendo númen también palabra culta, que significa "inspiración del artista"). En otros casos, este tipo de referencias sencillamente se eliminan.

Ocurre algo parecido con la palabra "copia", entendida como "abundancia, riqueza". En 1.926 se cantaba "oirás la copia / Copia son tus rubios..." Años después, se transforma en "Oirás la copla", mucho más entendible, pero sí se mantiene el significado primario en la siguiente estrofa: "Copiosos y rubios / tus cabellos son...". Sin embargo, en el mayo actual se enlaza con la palabra "copla" la siguiente estrofa. ("Coplas son tus ojos", en metáfora algo novedosa...).

La referencia a Cupido,  dios romano del amor, encargado de fraguar las relaciones amorosas, es breve y no del todo clara: "Formando Cupido / flores en tu frente // "forman dos cupidos / flores de tu frente". Como vemos, toda variación o modificación está sometida a la medida del verso y a la rima, lo que provoca a veces algunos sin sentidos, o sentidos oscuros.

dios romano del amor, encargado de fraguar las relaciones amorosas, es breve y no del todo clara: "Formando Cupido / flores en tu frente // "forman dos cupidos / flores de tu frente". Como vemos, toda variación o modificación está sometida a la medida del verso y a la rima, lo que provoca a veces algunos sin sentidos, o sentidos oscuros.

Son, sin duda, errores de transcripción estrofas como la estrofa 22 del año 26, que tiene 5 versos: "Blanquea la aurora / y le dice el sol / espejo brillante / luna sin menguante / de mi corazón." La transcripción errónea es corregida años después, generando dos estrofas diferentes para el mismo contenido.

Y en ocasiones, siguiendo la estructura preceptiva de los mayos, vemos que es posible que falte una estrofa, dado el encadenamiento de términos: tras la estrofa 13 del segundo texto faltaría la que recoge el mayo del 26, "Esmaltados torpes...", que enlaza con el último verso de la estrofa 13 ("que al pecho esmaltan") y da en su último verso "Flores que alimentan", que a su vez enlaza con la estrofa 14: "De alimento son". De la misma manera, hay lecturas que se consideran más correctas que otras, aunque las incorrectas sean más antiguas: "Tu cabeza es ala / de la discreción" es preferible a "Tu cabeza es orla/ de la diferencia" (26), ya que en el segundo caso se deshace la rima; "de tus manos blancas" es preferible a "de tus manos santas" (26), ya que en el segundo caso no se mantiene la concatenación con la siguiente estrofa, que comienza por "Blanquea la aurora".

Estrofas enteras que se pierden y otras que se incorporan completan el panorama comparativo de estos tres momentos del mayo belmonteño que hemos podido fijar por escrito. Actualmente, paralelo al auge de todas las herencias culturales diferenciadores de los pueblos, se está produciendo el del canto de los mayos. Se organizan certámenes de mayos, y los pueblos con mayor tradición prestan especial atención a esta costumbre. Tal es el caso del cercano Pedromuñoz, denominado "Villa del mayo manchego". Cuando ya nos queda lejos el significado primigenio de esta celebración, en un siglo XXI en el que nuestra vida se rige por ritmos muy distintos a los que, de manera más pausada y auténtica, sigue marcando la naturaleza, y en unos años en los que las relaciones amorosas han cambiado de manera radical, es importante valorar y conservar estas tradiciones. Un canto, una música común, nos une a nuestros orígenes, integrando y respetando todas las diferencias. Y el sabernos herederos de largas tradiciones y culturas es una buena forma de profundizar en el conocimiento de lo que ahora somos, y por qué.

Pulsa aquí para ver la evolución de los mayos belmonteños

I. Valverde Azula

EL SEÑORÍO DE OSUNA (II)

En el N° 14 de la revista Cultural El Atrio (septiembre 2003) comentamos los orígenes de la Casa de Osuna, una de las más importantes creadas con motivo de los repartimientos que van teniendo lugar tras la conquista de tierras a los musulmanes durante el final de la Baja Edad Media y el tránsito al Estado Moderno. Importancia que cobra tanto por el poder de la misma en sus diferentes ámbitos (social, político, económico y religioso) como por la duración de su hegemonía, desarrollándose a lo largo de más de cuatro siglos, desde la segunda mitad del siglo XV, en la que comienza a constituirse la Casa de Osuna bajo el testamento del Maestre de Calatrava, don Pedro Girón (1.423-1.466) hasta finales del siglo XIX en que, acuciado por las deudas y acreedores, se inicia el declive económico familiar perdiéndose todo su patrimonio, con la prodigalidad del 12° Duque de Osuna, don Mariano Téllez de Girón y Beaufort (1.814-1.882), embajador en Rusia de 1.856 a 1.868; desapareciendo con él uno de los más importantes linajes históricos de España: Osuna, cuatro veces grande de España. 1

En este segundo artículo, profundizando en los orígenes de la Casa y su vinculación con la familia Téllez-Girón comentados en el número anterior, nos vamos a detener en la importancia de la citada familia para con el esplendor y desarrollo de esta Casa-Señorío-Estado Señorial; centrándonos fundamentalmente en la figura de la persona que dio origen a tan magnánima obra, el Maestre de Calatrava, don Pedro Girón.

En la segunda mitad del siglo XV el Maestre supo moverse a las mil maravillas en el reinado de Enrique IV, con lo que obtuvo ventajosos resultados, acumulando grandes bienes. En concreto, en la formación del Estado de Osuna don Pedro Girón llega a su constitución a través de tres tipos de formas de acceso: a) mediante donaciones reales, casos de Osuna y Puebla de Cazalla (25/05/1.464) y Archidona (30/07/1.464); b) por compras, como sucediera con Olvera (14/10/1.460) y Ortegicar (12/10/1.462); por permutas, como aconteció con Morón y el Arahal (21/09/1.461). 2

Todos los bienes reunidos por el Maestre son cedidos en mayorazgo por testamento. Mayorazgo que sería heredado por su hijo Alonso Téllez Girón, el primero de los tres descendientes ilegales habidos con doña Isabel de las Casas, tal y como ya comentamos en número anterior. 3

Para poder llegar a testar, el Maestre tuvo que obtener licencia real en la que quedaba suspendida la ley imperial que decía que los hijos espurios e ilegítimos no pueden ser legitimados por ningún rescripto y privilegio; al igual que sucediera con la ley del ordenamiento que el rey don Juan, mi bisabuelo, que Dios perdone, ordenó en las Cortes de Soria, en la que se contiene que ningún hijo e hija de hombre de religión no aya ni herede los bines de sus padres ni de su madre, ni de sus parientes. 4Ambas licencias se constituyen en dos pruebas más del enorme poderío que ostentaba don Pedro Girón. Lógicamente todas las donaciones de las villas y lugares que fueron incorporándose entonces al mayorazgo, que darían lugar a la Casa de Osuna, se ven facilitadas gracias a los muchos, buenos y leales servicios prestados por el Maestre a la Corona.

Por si esto fuese poco, a las bazas políticas supo añadir las religiosas, dado que el carácter sacerdotal del Sr. Maestre de Calatrava le obligaba a estar bajo las ordenanzas papales. En este sentido tampoco tuvo el más mínimo reparo para urdir en las máximas instancias en diferentes pontificados y con ello obtener favores papales plasmados en diversas bulas. Todo ello con la única finalidad de acceder a sus objetivos de dejar clara constancia de su linaje, para memoria de él y de su casa (Osuna), para que ésta fuese grandiosa y perenne a lo largo de la historia y los siglos. Así fue como a los permisos y licencias reales agregó las bulas papales de Nicolás V (10/07/1.452), Calixto III (22/04/1.456) y Pío II (14/04/1.459, 26/07/1.459 y 09/12/1.462); las cuales le concedían igualmente facultades para disponer de sus bienes a favor de sus hijos. 5

Consideramos importante comentar brevemente aspectos referentes al testamento del Maestre por las referencias no sólo para la Casa de Osuna, en tanto que tema que nos ocupa, sino también por las dirigidas a Belmonte, su villa natal, ya que hablamos de uno de nuestros principales centros de interés y referencia obligada, en cuanto a personajes claramente destacados de nuestra villa manchega. Don Pedro Girón otorgaba su testamento en Villa-Rubia, lugar de la Orden del Marquesado, el día 28 de abril de 1.466. Tal y como nos lo relata I. Atienza (1.987), el testamento se realiza bajo las condiciones marcadas por la ley, contando con ocho testigos y apareciendo en los documentos dos cláusulas.

En la primera, tras esgrimir razones por las que puede testar siendo sacerdote, gracias a las autorizaciones reales y bulas papales, manda lo siguiente: a) Que se funde una capellanía en la capilla mayor de la iglesia de la villa de Belmonte, donde estaban sepultados sus padres, en la que se dijese diariamente una misa, para lo cual se dotaría con 6.000 maravedíes de renta sobre heredades a un clérigo elegido por el sucesor en el mayorazgo, do Alonso Téllez Girón. 6

En la cláusula segunda señala lo vinculado: villas, lugares con su jurisdicción, rentas, oficios y bienes indeterminados. Entre las villas y lugares citamos: Villas de Peñafiel, con su tierra, Ureña, Tiedra, Villafrechos, Villa-Mayor, Gomiel de Izán, Briones, Santibáñez de Valdesgueba; Villas de Morón de la Frontera, Arahal y Osuna; lugar de Gelves; villa de Archidona, Olvera y Ortegicar. En la misma cláusula aparecía el orden de la sucesión que correspondía al hijo mayor por ser el descendiente mayor de la línea de la primogenitura, coincidiendo con lo señalado en las Partidas para la sucesión a la Corona.

Es así como el Maestre de Calatrava, don Pedro Girón, inicia un linaje que, a lo largo de las diferentes sucesiones, dio lugar a variados e importantes cargos en el ámbito de las titulaciones y responsabilidades públicas, con la incorporación de nuevos cargos. Así, a los títulos de Conde de Ureña y Duque de Osuna 7 se vino a sumar en la sexta generación (la correspondiente al 6° Conde de Ureña y 2° duque de Osuna) el de Marqués de Peñafiel, para pasar a incorporarse en otras personalidades los nombramientos de "Camarero Mayor del Rey", "Notario Mayor de los Reinos de Castilla", "Grande de España", "Virrey de Nápoles", "Virrey de Sicilia", "Virrey de Cataluña" (entre otros), así como la incorporación de otros condados, marquesados y ducados (ejemplo: los de Benavente, Mayorga, Béjar y Plasencia, Gibraleón, Gandía, y un largo etcétera). El escritor Quevedo llegó a ser secretario de don Pedro Girón Velasco "El grande" (7° Conde de Ureña y 3° Duque de Osuna, Virrey de Sicilia y Nápoles; 1.574-1.614), hombre de una gran personalidad belicista que llegó a mandar una poderosa flota en lucha contra los turcos en la conocida conjuración de Venecia. El propio Quevedo dedicó gran parte de su obra a don Pedro Girón (Por ejemplo, La hora de todos, o La fortuna con seso, p. 165). En base a todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que hasta finales del siglo XVIII la Casa estaba integrada principalmente por tres estados: el de Osuna, el de Ureña y el de Peñafiel, con capitalidad cada uno de ellos en la población que da nombre a cada estado.

Por lo que respecta a la villa de Osuna, hemos de decir que, desde los inicios de la constitución del condado de Ureña, germen del futuro señorío de Osuna, la villa de Osuna fue creciendo en esplendor y en su dotación de edificios civiles y religiosas, gozando el duque de la facultad de elegir a los empleados de las determinadas instituciones laicas y eclesiásticas. Entre las construcciones podemos destacar la fundación de la Universidad de Osuna, edificio de estilo renacentista (1.548-1.820); la Colegiata, actual parroquia de la Asunción, del siglo XVI, también de estilo renacentista, que guarda una colección de lienzos de Ribera; la Iglesia del Sepulcro, con un patio plateresco; así como numerosos conventos de diferentes órdenes religiosas y otras edificaciones civiles. Estamos hablando de una villa declarada Conjunto Histórico-Artístico por los numerosos monumentos que alberga en su patrimonio. De todo este capital histórico-cultural, podemos deducir la importancia que para el progreso, desarrollo y consolidación de lo que actualmente es la localidad de Osuna (Sevilla) ha tenido la insigne figura de nuestro paisano don Pedro Girón. Pensemos, por ejemplo, que, tal y como acabamos de referir, gracias a la fundación de la propia familia Téllez-Girón, Osuna llegó incluso a contar con Universidad propia, la cual permaneció en funcionamiento a lo largo de tres siglos.

Es difícil reflejar en tan corto espacio la importancia que tuvo la Casa de Osuna; sin embargo, aún conscientes de lo lejos que nos hemos quedado al plasmar la realidad de este legado histórico-cultural, por lo vasto y extenso del mismo, así como por su poder político, social, económico y religioso, tal y como ya quedara dicho, confiamos en que estas breves líneas hayan servido para hacernos una idea de lo que ello representó y, sobre todo, para acercarnos un poco más a la figura y representatividad del máximo responsable de tan magnífica obra, el insigne eclesiástico-militar don Pedro Girón, Maestre de Calatrava, quien diera origen al Señorío de Osuna; hombre guerrero que, dedicado a apoyar con sus ejércitos al rey en la labor de reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes, supo enriquecerse y crear fastuosos patrimonios señoriales ayudado por el producto obtenido de los botines de guerra, trueques y rentas.

Juan Antonio Zarco Resa

1: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

2: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

3: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

4: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

5: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

6: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

7: ATIENZA, I. (1.987) Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo XXI. Esta obra será el referente del presente artículo.

ENTREVISTA CON ...

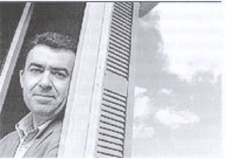

LORENZO SILVA - Escritor

"Para fomentar la cultura en un pueblo, sólo hace falta el entusiasmo de sus gentes"

Imprescindible ya para muchos aficionados a la literatura, Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es un escritor de talante tranquilo y pluma certera, que destaca por la capacidad que posee para seducir a los lectores de sus novelas.

Imprescindible ya para muchos aficionados a la literatura, Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es un escritor de talante tranquilo y pluma certera, que destaca por la capacidad que posee para seducir a los lectores de sus novelas.

Optimista y comprometido con la sociedad que le ha tocado vivir, nos ha hecho un hueco en su apretada agenda, concediéndonos esta entrevista que ha sido realizada días después del fatídico 11 de marzo de 2004.

Ganador del Premio Nadal en 2000, con El Alquimista Impaciente, y finalista en 1997, con La Flaqueza del Bolchevique -recientemente llevada al cine-, y habitual colaborador en prensa, actualmente compagina la preparación de una nueva novela con la presentación de su última obra, Carta Blanca, Premio Primavera de Novela 2004. Conversar con él es toda una invitación a la lectura.

Pregunta: Has dicho en alguna otra entrevista que escribes para dar que pensar, ¿pensar en qué?

Respuesta: Eso es una pregunta insidiosa... Que cada uno piense lo que quiera. En lo que le motive. Pero que piense. No me gusta anestesiar ni evadir sin más.

P: A pesar de tu juventud, posees una extensa obra que va desde la novela policíaca a la literatura juvenil. Cuando escribes, ¿lo haces para un tipo de lector determinado?

R: Escribo para que las historias, los personajes, las emociones, las experiencias y las ideas puedan ser compartidos por mucha gente. Eso es lo que finalmente le da sentido a la literatura.

No escribo para lectores selectos, ni para demostrarle a nadie ni lo que he leído, ni lo que he aprendido, ni lo que he oído, ni lo que he visto; aunque todo eso aparezca en mis novelas.

Un libro no es más grande por quién lo ha escrito ni por lo que ha querido meter dentro de esas páginas. Un libro es realmente grande cuando los lectores hacen de esa novela su propia historia y hacen que pase a formar parte de su propia persona.

P: Tras pasar doce años trabajando como abogado, parece extraño que uno acabe metiéndose a escritor…

R: El oficio de escritor es algo muy particular. No hay nadie que te enseñe a ser escritor, como pueda ocurrir con la abogacía.

El aprendizaje para escribir una novela es un camino solitario, largo, complicado. Uno debe ayudarse de muchas opiniones, de muchas voces, de mucha gente, pero no tiene a nadie que se lo enseñe.

Para mí fue mucho más fácil aprender a ser abogado, en comparación con el aprendizaje de la escritura.

Efectivamente, siempre tienes maestros que te pueden guiar, y esos son los que escriben los libros que a ti te parecen importantes. El Quijote me parece una obra impresionante, pero nunca he tenido a Cervantes para que me explique cómo lo hacía o cómo lo dejaba de hacer. También me gustan libros de autores coetáneos, pero tampoco sabrían contarme muy bien cómo tengo yo que escribir un libro. Además, la mayoría de los oficios se tienen para ganarse la vida, y la escritura es una mala opción para vivir bien. La mayoría de los escritores no se ganan la vida con sus obras. Somos muy pocos, y digo somos sólo desde hace un par de años, los autores afortunados que vivimos de lo que escribimos. Durante muchísimos años yo me dediqué a la escritura sin tener un fruto determinado. Si no hubiese trabajado de abogado no habría podido pagar la hipoteca ni los recibos de la luz. Es un oficio que sólo tiene sentido si tienes vocación.

P: ¿Perseguiste tu sueño?

R: Lo peor que puede hacer alguien en la vida es dedicarse a algo que no le gusta. Decidir dedicar todo su esfuerzo, todas sus energías a algo que no le satisface como persona. Yo durante muchos años trabajaba en algo que no me daba de comer y que para mucha gente era un fracaso. Pero yo daba ese esfuerzo por bien empleado y me sentía satisfecho.

Escribía de noche, de madrugada o los fines de semana.

P: Hay quien dice que en España se escribe más que se lee, porque es un país con un bajo índice de lectura y donde se publican anualmente unos 60.000 libros, ¿cómo conseguiste llegar a publicar?

R: Es complicado. Como casi todo en la vida, éste es un ejercicio de esfuerzo, de sacrificio y de suerte. El sacrificio no hay más que hacerlo, y la suerte buscarla. Yo busqué la suerte mandando un libro a un premio. En el año 96 se me ocurrió meter La Flaqueza del Bolchevique en un sobre y mandarla a Barcelona para que compitiera en el Premio Nadal. Luego me olvidé que lo había mandado, y cuatro meses después me llamaron diciendo que había quedado finalista entre más de 600 novelas. Ese día me di cuenta de que nunca hay que dejar de perseguir a la suerte, porque nada es imposible. Luego todo es más sencillo. Tus obras entran en el mercado editorial. Y hasta con alguna de tus novelas se hacen películas o se traducen a otros idiomas…y ahí comienzas a ver que la "bola de nieve" se te puede ir de las manos. Por eso es importante, y yo me lo recuerdo todos los días, que en el fondo sólo hago lo mismo que cuando tenía trece años y escribí mi primer cuento. Y si alguna vez me olvido de eso, todo lo demás no merecerá la pena.

P: Pero a pesar de los esfuerzos que se realizan desde el mundo de los escritores y las editoriales o desde la escuela para fomentar la lectura, en la sociedad actual los libros están en un segundo o tercer plano.

R: Hablar de la lectura en España en principio es algo desolador. Vivimos en un país en el que más de la mitad de la gente no lee un libro jamás, ni siquiera un periódico. Ése es el punto de partida. Si además pensamos que vivimos en una sociedad impregnada por la comunicación audiovisual, la cosa empeora. Pero ante eso los escritores tenemos que luchar y afirmar que una imagen nunca vale más de mil palabras, y creer en la fuerza de las palabras

P: Qué podrías decir a nuestros lectores para animarlos, aún más, a la lectura.

R: Que sólo aquellos que leen van son capaces de acceder al conocimiento, y de interpretar el mundo en el que vivimos. A través de la televisión recibimos información, pero no debemos confundir información y conocimiento.

P: Hablando de fomentar la lectura…en el próximo año 2005 se celebra el IV Centenario de El Quijote, en el que Belmonte participará activamente, ¿qué ha aportado esa novela a tu obra literaria?

R: Me parece la mejor novela de la Historia, sin más. La más completa. La más universal. La que todos mal copiamos (yo, por ejemplo, con un sargento y una cabo de la Guardia Civil, quijotesco él, pragmática ella).

P: Eres capaz de situar tus novelas en diversos escenarios, tanto geográfica como cronológicamente, ¿cómo haces para confeccionar una novela de otra época que no has vivido o de algún lugar que no has visitado?

R: Me instruyo, con humildad. Como aprendí a instruirme de los casos siendo abogado. Con los sentidos alerta, sin prejuicios, con minuciosidad, recurriendo a todo el material disponible y empleando en buscarlo el tiempo y los esfuerzos que hagan falta, porque no es un pasatiempo, tengo una batalla que ganar. En este caso, la de hacer creíble mi historia e impedir que sea una patraña más.

P: El mundillo de la cultura (exposiciones, teatros, librerías y bibliotecas, cine…), al fin y al cabo, se concentra en las ciudades, dejando a los pueblos en un papel secundario. En términos generales, ¿en qué crees que se debería apoyar un pueblo para desarrollar y promocionar su cultura?

R: En el entusiasmo de su gente. Crear primero ese entusiasmo si no existe, o encauzarlo, si anda disperso. Luego la gente demandará y hará que se creen manifestaciones concretas. Y lo que es más importante, les dará vida. Y esto no es tonto idealismo. He visto en pueblos manifestaciones culturales de mucho más nivel y mucha más vitalidad que el estándar cultural urbanita. Pero siempre había un generoso e inteligente trabajo previo.

P: Por lo que leemos en tus novelas y artículos, das especial importancia a los problemas de tipo social y moral. Desde la perspectiva de escritor, ¿cómo crees que se encuentra el grado de compromiso social en los intelectuales actuales? Y en la misma línea, ¿qué puede aportar la literatura y otras artes para mejorar la sociedad en que vivimos?

R: Yo no exijo compromiso a nadie, porque reconozco la libertad del creador, y vivir en una sociedad que la ampara es lo que nos distingue de las tiranías y nos aleja de la barbarie. Pero personalmente no concibo la actividad artística de espaldas a la sociedad. A mí la sociedad en la que vivo me proporciona el músculo y la sangre de todo lo que cuento. Me parece la mínima gratitud tratar de devolverle algo. ¿El qué? Una contribución a estimular la conciencia y combatir la conformidad.

P: Conversando sobre sociedad y libertad… tras lo ocurrido en los atentados de Madrid las medidas de seguridad han aumentado considerablemente, ¿no crees que estas medidas chocan frontalmente con las garantías de las libertades fundamentales?

R: No dramaticemos, aún. Las medidas de seguridad en este país son escasas, comparadas con las de otros. Por eso nos dieron a nosotros. Pero sí, es triste comprobar que por no haber cuidado de impedir que en sociedades vecinas se mantuvieran las condiciones que permiten que germine el fanatismo homicida, ahora tengamos que pasar nosotros a renunciar a algunas de las conquistas de nuestra civilización en materia de libertades.

Ricardo Cuevas

LA ASOCIACIÓN INFORMA

Resaltamos a continuación los acontecimientos relevantes acaecidos en Belmonte desde principios de año hasta la fecha.

- Concentración contra el terrorismo: el pasado 12 de marzo el pueblo de Belmonte manifestó su condena de los atentados de Madrid con una concentración en silencio en la Plaza del Pilar, tras la cual se leyó un manifiesto en defensa de la paz y la libertad. La Asociación se suma a estas iniciativas y hace explícita su repulsa por cualquier tipo de terrorismo y violencia.

- Nuevos socios: damos la bienvenida a los nuevos socios y socias que se han incorporado a la Asociación en estos últimos meses: Miguel Ángel Jiménez Campos, Carmen Iglesias Redondo, Raquel Rada Almodóvar, Miguel López Sánchez, María Rabadán Cuevas, José Antonio Sánchez Arce, Pedro González Agudo, Ma. Carmen López Ruiz, Maribel Campos Villegas, Ma. Luz Pérez Cuevas, Carmen Iglesias Redondo y M.A. Jiménez Campos.

- Estatutos: como hemos venido indicando en otras ediciones de El Atrio, los estatutos de la Asociación se modificaron, hace ya un año, para su adecuación a la nueva ley de asociaciones. A pesar de esto, todavía no han sido aprobados por la Administración y en la actualidad se encuentran en el Registro Nacional de Asociaciones (Ministerio de Cultura, Madrid), en proceso de revisión para ser aceptados. Cuando finalice este proceso, daremos cuenta del mismo a los socios y socias.

- Visita de la Asociación Española de Amigos de los Castillos: El de 24 abril de 2004 invitamos a la Asociación Nacional de Amigos de los Castillos a que visitaran Belmonte, y especialmente el Castillo. Previamente pasaron por los Molinos de Mota del Cuervo y la Iglesia de Villaescusa de Haro.

Una vez en el Castillo, se celebró una comida y una visita guiada por el mismo. Nuestro agradecimiento por su esencial colaboración en este día al Ayuntamiento y a los socios José Iglesias Molina, César Pérez, Enrique Campos y Gonzalo Valdés. Finalmente, obsequiamos a los Amigos de los Castillos con una fotografía del Castillo. Ellos nos regalaron varios números de su revista y una publicación sobre castillos, y se comprometieron dar su apoyo en cualquier iniciativa para restaurar, conservar, acondicionar y mejorar la situación del Castillo.

- Integración en el Consejo de Participación Ciudadana: el número 14 de esta publicación dedicó su editorial a subrayar la importancia de la creación de este órgano como fórmula plausible para fomentar la democracia en un municipio, erigiéndose en un instrumento que aumente la implicación de los ciudadanos en las decisiones del gobierno local. A pesar de su conveniencia, este proyecto se ha estado paralizado durante un año para que, por fin, en estos últimos meses pudiese tomar forma. La A. C. Infante D. Juan Manuel pasa a formar parte de este Consejo con el ánimo de que se le otorgue, a dicho organismo, la importancia que de verdad requiere y de que, ya sin demoras, comience a ser útil para la coordinación de proyectos e iniciativas, lo que redundará en beneficio de todos y todas.

- Jornadas Culturales: el Curso de Informadores Turísticos organizó las "I Jormadas Culturales de Belmonte", que se celebraron de forma exitosa en el último fin de semana de julio y con las que la A. C. Infante D. Juan Manuel, junto con otras asociaciones e instituciones, colaboró. Exposiciones, actividades deportivas, conciertos, conferencias, talleres y teatro centraron durante dos días la atención de belmonteños y visitantes, poniendo de manifiesto los amplios recursos culturales que posee el pueblo. Desde aquí valoramos positivamente la realización de este evento y ofrecemos nuestra total cooperación con este tipo de iniciativas para sucesivas ocasiones.

- Representación teatral: el pasado 4 de agosto se celebró

en teatro-cine Fray Luis de León de Belmonte la representación de la obra Romeo y Julieta, de William Shakespeare; adaptada por el grupo de teatro "Patas Arriba" , del Instituto de Educación Secundaria de El Bonillo (Albacete). Estos jóvenes actores, dirigidos por José L. Zafrilla y Concha Vázquez han recibido, con esta puesta en escena, el primer premio del Certamen de Teatro Juvenil de Castilla La Mancha 2004, galardón con el que también fueron premiados el pasado año por el montaje de El Principito, de Antoine de Saint Exúpery.

en teatro-cine Fray Luis de León de Belmonte la representación de la obra Romeo y Julieta, de William Shakespeare; adaptada por el grupo de teatro "Patas Arriba" , del Instituto de Educación Secundaria de El Bonillo (Albacete). Estos jóvenes actores, dirigidos por José L. Zafrilla y Concha Vázquez han recibido, con esta puesta en escena, el primer premio del Certamen de Teatro Juvenil de Castilla La Mancha 2004, galardón con el que también fueron premiados el pasado año por el montaje de El Principito, de Antoine de Saint Exúpery.

Ya en el escenario, con un sencillo y cuidado montaje, los actores combinaron magistralmente el drama del texto con sutiles toques de humor, lo que otorgó un aire dinámico a la obra y de complicidad con los espectadores.

- Papeleras en Belmonte: recientemente han sido colocadas papeleras por las calles y plazas del pueblo, gracias a la colaboración de la Obra Social y Cultural de Caja Castilla La Mancha. Desde la Asociación aplaudimos la medida y subrayamos la importancia de la concienciación hacia limpieza de calles, parques y monumentos si pretendemos explotar y conservar el capital histórico-artístico de Belmonte a través del turismo. Las papeleras ya están en la calle, el resto es cosa nuestra.

- VI Concurso de Cuentos y Leyendas: El Jurado del Concurso que, con el patrocinio del Ayuntamiento, convoca anualmente la Asociación, ha resuelto premiar los siguientes trabajos:

- Categoría infantil

- 1º Premio: La Hoz por la Muleta, de Alberto García Pérez

- 2° Premio: La leyenda de la Llueca, de Silvia Cano Manjavacas

- Categoría Juvenil

- 1º Premio: El perdón de una flor, de Beatriz Medianero Millán

- 2° Premio: El molinero de Tolosa, de Santiago Cano-Triguero Cano

- Categoría Adultos

- 1º Premio: El caballo de Belmonte, de Óscar Martínez Pérez

- 2° Premio: El amor de Consuelo, de Gabriel

Agradecemos a todos los participantes su colaboración, y esperamos que en próximas convocatorias siga aumentando, como hasta ahora, el número de trabajos presentados.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO

DOCUMENTA

Iniciamos en este n° 16 de El Atrio esta sección, Documenta, con el objetivo de dar a conocer a nuestros lectores las fuentes documentales, estudios y publicaciones que resultan fundamentales para conocer la historia de Belmonte y de su comarca. A través de comentarios sobre obras extensas, o de transcripción de documentos originales, queremos ofrecer una visión que nos acerque a los testimonios que, a lo largo de los siglos, viajeros, estadistas, hombres de leyes, nos han ido dejando sobre la vida cotidiana de la tierra que ahora habitamos.

EL CATASTRO DE ENSENADA 1

Durante el reinado de Fernando VI, cuando Ensenada se hace cargo de la Hacienda Real, la encuentra en estado calamitoso. Los gastos son más cuantiosos que los ingresos. Las guerras consumen gran parte de los caudales. Se estudian entonces muchas medidas, pues las fuentes de ingresos, las llamadas rentas reales, eran muy variadas. Entonces se intenta un gran objetivo: administrar directamente las recaudaciones, pues hasta entonces el cobro de las rentas se arrendaba a los llamados asentistas. Este sistema tenía dos inconvenientes: a la Hacienda Real llegaba mucho menos dinero que el que pagaban los vasallos; y los contribuyentes se veían sometidos a todo tipo de atropellos por parte de los asentistas y su legión de recaudadores y "executores". Tres eran los tipos de rentas que percibía la Real Hacienda: las generales o de aduanas, las estancadas (sal y tabaco) y las provinciales.

Eran un conglomerado muy complejo formado principalmente por las alcabalas, los millones, los cientos, el derecho de fiel mediador, las tercias reales etc., las cuales no sólo resultaban gravosas, sino también injustas y faltas de equidad; éstas recaían sobre el pueblo llano, pues los nobles y eclesiásticos solían evadirse de su pago por disponer de cosechas propias y no tener que acudir a los puestos públicos, que era donde se cobraban casi todos los gravámenes. El proyecto de Ensenada era acabar con ellas y sustituirlas por una contribución proporcional a la riqueza de cada uno, por lo que se realizó en la Corona de Castilla un recuento de todos sus habitantes, de las tierras y casas que poseían, de sus rentas y oficios, de sus ganados. Esta averiguación, que fue ordenada por el rey a propuesta de su ministro de hacienda, el Marqués de la Ensenada, recibe el nombre de "Catastro de Ensenada".

El proyecto para constituir una contribución única fue sometido por el rey a un estudio y dictamen de 16 miembros de los Consejos de Castilla, Hacienda, Indias y Órdenes Militares, y también al de cinco intendentes y al regente de la audiencia de Barcelona, tras lo cual el monarca consideró conveniente para los intereses de la Corona y de los vasallos poner en marcha el catastro, lo que se plasmó en el real decreto de 10 de octubre de 1749.

El decreto se promulgó junto con una instrucción de cómo habría de realizarse, acompañado de una serie de formularios para recoger la información obtenida.

Las averiguaciones se encomendaron a unos equipos, llamados audiencias, que estaban presididas por un intendente, que era la máxima autoridad de la provincia, o por un subdelegado, suyo, y formadas por un escribano, (con la función de dar fe de cuanto ocurriese), uno o varios oficiales administrativos, y dos o más escribientes y peritos en tierras.

El primer paso consistía en promulgar un bando, en el que se comunicaba a todos los vecinos su obligación de presentar declaración de personas, familias y bienes; así como el plazo para dichas declaraciones, que solía ser entre 8 y 30 días, bajo juramento.

Asimismo, el alcalde (o justicia), y algunos concejales (o regidores), debían reunirse con el intendente o subdelegado para contestar a un interrogatorio de 40 preguntas ante la presencia del cura principal de la población, el escribano de la audiencia y un grupo de peritos nombrados por el ayuntamiento, constituidos por hombres conocedores de las tierras, sus calidades, sus cosechas etc. Al documento resultante se le llamó respuestas generales.

Los documentos catastrales:

- nivel municipal:

- unidad catastral.- territorio que quedaba obligado a responder ante la Real Hacienda por las compraventas o consumos que se produjesen en él .

- sujeto catastral.- toda persona física o jurídica, del estado general, del noble, o del eclesiástico, que fuese titular o propietario o beneficiario de cualquier bien inmueble o semoviente o disfrutase de cualquier renta, salario, o ingreso de manera estable o periódica, y también todo cabeza de casa, hombre o mujer, aunque no disfrutase de bienes, así como los menores de edad emancipados.

- memoriales, relaciones o declaraciones.- cada sujeto catastral debía cumplimentar, firmar bajo juramento y entregar a los responsables del catastro relación en la que debían figurar sus datos personales y los de su familia, sus bienes, rentas, derechos y cargas.

- respuestas generales.- los responsables de cada unidad catastral (alcalde, regidores, capitulares, procurador sindico) debían responder formalmente a un interrogatorio de 40 preguntas.

- libro de lo raíz, de lo real o maestro.- toda la información de los memoriales, salvo la demográfica, se pasaba a este libro de manera ordenada, individuo a individuo y con los datos resultantes de la declaración y de la comprobación. se debían hacer libros separados para legos y para eclesiásticos. En estos libros quedaban registrados los vecinos o habitantes con bienes, así como los forasteros que poseyesen bienes, rentas, o derechos en esa unidad catastral.

- libro de los cabezas de casa o mayor del personal o de las familias o vecinos.- se recogían los datos demográficos o familiares, y solamente de los vecinos o habitantes de la correspondiente unidad catastral. También debía hacerse libro doble para legos y para eclesiásticos.

- material verificatorio y complementario: autos y diligencias.- nota de valor .-relación de individuos sujetos al impuesto por lo personal.- certificación de diezmos del último quinquenio.-certificación de ingresos y gastos del consejo.-copias de los privilegios de derechos enajenados a la Real Hacienda.- relación de lo enajenado a la Real Hacienda.

- resúmenes cuantitativos: estados o mapas locales: estado d: recoge todo lo relativo a las tierras.- estado e: alquileres, rentas de molinos, hornos, minas, mercados, diezmos, censos....- estado f: ingresos netos por actividades industriales, comerciales o profesionales.- estado h: ganado.-estado g: población activa, lega, y del estado general, masculina, entre 18 y 60 años, que quedaría sujeta a un gravamen especial, el "de lo personal". todos ellos dobles, para legos y para eclesiásticos.

- agregación de datos a nivel provincial;

- estados d,e,f,g, y h de legos y d,e,f, y h de eclesiásticos generales: agregación en un estadillo de los datos y valores resultantes de las averiguaciones individuales y locales.

libro de lo enajenado a la Real Hacienda: agregación en el libro de las relaciones locales de lo enajenado.

El catastro realizado en Belmonte desde el día 6 de septiembre de 1752 hasta el día 6 de noviembre de 1753 , recoge numerosos datos de nuestro pueblo. Así, podemos saber que tenía 520 vecinos (aproximadamente 2500 habitantes) 570 casas y un término con una extensión de 27.510 almudes, contaba con ganado lanar, mular, cabrío, cerdos, vacuno, colmenas etc., con ocho molinos de viento, cinco de aceite, cuatro telares, tres molinos de zumaque, dos tabernas, dos mesones, una tienda de aceite y saladura, dos carnicerías, una tienda de fruta seca, 2 lonjas de paños y lienzos, 4 tiendas de productos diversos, así como un médico, un cirujano y sangrador, dos boticarios, dos abogados, tres escribanos de los reinos, tres escribanos del ayuntamiento, un administrador de la Sra. Marquesa de Villena, un administrador de la villa, un administrador del Hospital de San Andrés, un administrador del tabaco etc. todo ello con nombres y apellidos de los dueños, producción anual etc.

Como curiosidad, en el término de Las Pedroñeras Belmonte tenía una ermita llamada de Santo Domingo de Silos, y su mantenimiento corría a cargo de los presupuestos del Ayuntamiento.

Miguel Ángel Vellisco Bueno

1. Este documento se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca.

EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO ESTADÍTICO DE ESPAÑA Y PORTUGAL (1827)

En el año 1827 D. Sebastián Miñano Bedoya, escritor del Siglo XIX, publicó los 10 volúmenes más un complemento de lo que constituye su obra más importante: el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, que le valió su elección para la Academia de la Historia. Su fuente principal fueron los curas párrocos, a cada uno de los cuales escribió separadamente, pidiéndoles nociones ciertas y positivas de sus respectivos pueblos y de los inmediatos, pero también le prestaron su ayuda, entre otros muchos, el director de la Real Academia de la Historia D. Martín Fernández Navarrete, y el censor D. Juan Agustín Ceán Bermúdez.

En este Diccionario Geográfico, calificado por su autor como un ensayo lleno de imperfecciones, como reconoce en el prólogo de su obra, de Belmonte dice lo siguiente:

"Belmonte, provincia y obispado de cuenca, partido de San Clemente (1), a.m. de primera clase y otro ordinario, vicaría foránea, 749 vecinos, 2769 habitantes, administración subalterna de loterías y de rentas. Tiene una iglesia colegial que es la única parroquia, y se compone de 4 dignidades con canongía aneja, 6 canónigos, 4 raciones, 4 media raciones y 6 capellanías de coro. 2 conventos de monjas y 1 de frailes, 1 pósito, 2 posadas, caja de correos y casa de postas con 6 caballos. Situado entre 2 pequeños cerros al s.o. de la parte despejada de ellos, y en terreno desigual por ambas descendencias; tiene un pequeño castillo, pero casi destruido (2); un mercado semanal los lunes, adonde acuden para proveerse de lo más necesario, y dar salida a sus granos, los labradores de todos los pueblos del circuito; tiene juzgado y una cárcel pública de buena fábrica. produce por un quinquenio 6.000 arrobas de vino y trigo, cebada, centeno, avena, escaña y hortalizas; tiene además pastos y ganado lanar. Es oriundo de esta villa el maestro fray Luis de León, agustiniano, y su sobrino fray Basilio de León, como también es patria de fray Luis de Montoya, y del maestro fray Pedro de Lorca, general de la orden de San Bernardo. Celebra feria el 29 de septiembre. Dista 5 leguas de la cabeza de partido y a Minaya 7, en cuyo intermedio se encuentran Pedroñeras, Provencio y Venta del Pinar. Y de este a Santa María del Campo, 4 leguas, dejándola paso La Roda, el rio Záncara y Carrascosilla; asimismo dista 6 leguas del Horcajo, pasando por Osa, Hontanaya y Pozorrubio. Contr. 34,927 rs. 12mrs. derec. enag.14,812 rs. 14 mrs".

Miguel Ángel Vellisco Bueno

1. En 1814, con motivo de la última constitución promulgada, las cortes, siguiendo las pautas de la constitución de Cádiz, realizaron una división territorial provincial, quedando la provincia dividida en once partidos: Cuenca, Huete, Iniesta, Belmonte, La Roda, San Clemente, Requena, Cañete, Priego, Buenache y Tarancón, y así se permaneció hasta el famoso decreto de Isabel II de 1851, donde se fijaron definitivamente los límites actuales de la provincia de cuenca, lo que no concuerda con la información recogida en el diccionario de Sebastián Miñano.

2. En la segunda mitad del siglo XIX se realizaron obras de restauración del castillo, mandadas por la emperatriz de Francia, esposa de Napoleón III, Dña. María Eugenia de Montijo, descendiente de los Villena siguiendo los esquemas franceses de la época.

PERSONAJES DE NUESTRO PUEBLO

EL PADRE PELAYO

Tenemos en Belmonte una plaza y una calle, que ni una ni otra son demasiado significativas por su extensión, dedicadas al P. Pelayo. ¿Quién era éste?

Se nombre completo era Pelayo-José Granados Prieto. Nació en Santa María de los Llanos, el día 30 de Julio de 1.895. Hijo de Juan Francisco, natural de Santa María, y Cipriana, natural de Belmonte. Al día siguiente recibió las aguas bautismales en el mismo pueblo donde nació.

Quedó huérfano de padre a los tres años. Su madre y el pequeño Pelayo fueron a vivir a Belmonte - vivieron en la plaza del Pilar, a mano derecha, mirando al convento de los frailes, donde ahora hay unos soportales con columnas.

Su madre, sin recursos económicos, se dedicaba a servir en las casas donde podía prestar sus servicios. Creció, junto al cariño y atenciones de su madre, en un ambiente de piedad cristiana. A los ocho años hizo su primera comunión en el convento de P.P. Franciscanos.

Aquel mismo año de 1.903 ingresó como alumno interno en el colegio de la Casa de Beneficencia de Cuenca, siendo ejemplo por su buena conducta, estudio y aprovechamiento en todo. Allí permaneció hasta el año 1.910, cuando contaba ya quince años. En esta época, sintiendo vocación sacerdotal, ingresó en el colegio de los P.P. Paules de Teruel con este calificativo de conducta: "Es un joven muy educado, piadoso y obediente. Ayuda a la Santa Misa y reza el rosario todos los días, muy amigo de estar en la iglesia haciendo compañía al Señor."

Fue ordenado sacerdote el 26 de Mayo de 1.923. Su primer destino fue la Casa que en Écija - Sevilla - tenían los P.P. Paúles, dedicándose a la predicación, en la que siempre sobresalió por su voz timbrada y su gran celo apostólico. Ejerció su ministerio por toda Andalucía, y en 1.935 fue destinado a la Casa de Gijón en Asturias. Allí le sorprendió la persecución religiosa del año 1.936, cuando en La Corrada estaba predicando a la Virgen del Carmen. Entre fuertes maneras y entre ultrajes, vejaciones e insultos, privaciones y muchos, muchísimos sufrimientos, el día 27 de Agosto, ya de noche, lo condujeron a la orilla del río Nalón y allí mismo lo acuchillaron por la espalda, arrojando al río su cuerpo, que jamás apareció. Todo por ser sacerdote, testigo de Cristo, mártir. Está abierto su proceso de beatificación.

Luis Andújar Ortega.

belmonte